Oviedo, Javier NEIRA

Tenía las fechas de Marilyn Monroe, y quizá no por pura casualidad: nació en 1926 y murió en 1962. Fue la referencia social de Oviedo, hasta el punto de que durante el sitio y asedio de la ciudad, en 1936 y 1937, en algún programa de asalto se incluía como final de la operación bélica la posibilidad/necesidad de «tomar café en el Peñalba». Tal era su poder simbólico, quizá tan destructivo como creativo, ya que, como dijo alguna vez el catedrático carbayón Ramón Prieto Bances, que formó en el Gobierno de Lerroux en 1935, «yo fui ministro porque no se enteraron a tiempo en el Peñalba».

El café estaba en el número 14 de la calle Uría, con un lateral aventanado sobre el Pasaje, en un espléndido edificio de Juan Miguel de Laguardia. Era, sin exagerar ni un ápice, uno de los mejores de España. Quizá porque aquel Oviedo, que con la Restauración había iniciado una escalada social, intelectual y urbana de inmensa calidad, figuraba, aun desde su escala reducida, entre las mejores ciudades de España.

La doble destrucción sufrida en los años treinta lo cambió todo para peor. Ahí están, aún, algunos edificios en la misma Uría -la vieja Diputación, el Banco Herrero, el «Termómetro», la casa de Conde, Casablanca, las casas del Cuitu...- que hablan de un tiempo de verdadero esplendor. Ésa fue la cuna del Peñalba y sólo unos años después, en 1935, también a cargo de la familia Álvarez Victorero, le acompañó el Sisters -en el edificio Casablanca-, un restaurante digno de París, como el propio café, con vajilla de porcelana checa, cubertería de plata, manteles finísimos y servilletas de hilo de Damasco. Así era también el Peñalba, precursor, con mármoles negros veteados, barandillas doradas, humo a todas horas y una gigantesca -y milagrosamente equilibrada- bandeja de pasteles siempre revoloteando sobre las cabezas de los parroquianos, en tardes de muchas risas, vanidades, miradas, glotonerías y unas pizcas de aburrimiento.

Como se ha dicho mil veces, al Peñalba se iba a ver y, sobre todo, a dejarse ver. Era clasista, no hay duda, pero al modo hispano: sin vetos explícitos pero con unas barreras sociales invisibles que se podían traspasar pero a costa de sufrir los rigores del desclasamiento.

El Peñalba era el café de la clase media que entonces era alta. Gente que vivía de su trabajo -también rentistas, pero a extinguir-, así que las mañanas cursaban apagadas, cierta marcha a mediodía, las tardes arrancaban con maledicencias en vez de siestas y después ya todo era muy vivo, complejo y multilateral.

En las mesas, tertulias. Fijas. Incluso con camarero estable. Algunas, por profesiones. Y hasta por sagas familiares. Después de comer, reuniones de varones, como concursos a ver quién tiene la lengua más afilada. A media tarde, meriendas y las consiguientes señoras y niños. Después, un poco de todo, incluidas las luces mortecinas. Las tertulias fueron calificadas por el escritor ovetense Juan Cueto como «periodísticas, operísticas, futboleras o simplemente bizantinas».

El teatro y escenario estaban dentro del establecimiento hostelero, pero también en la acera sur o del sol de la calle Uría, verdadero escaparate social de la ciudad ya que paseo institucionalizado, según criterios también estamentales. Y al fondo, incluso, la naturaleza cargada de lírica. Lo apuntó Avello años después: «Los oviedoniceneses de hace décadas, cuatro, por ejemplo, que se sentaban en el café Peñalba -hoy banco-, los días de primavera podían a asistir a un espectáculo de tipo único, visual y olfativo. El que procedía de la Rosaleda, romántica, cubierta de rosas silvestres, deliciosa, con dignidad y frescura. Los mejor dotados de olfato aseguraban que se sentía llegar su olor hasta la taza de café doble de la merienda».

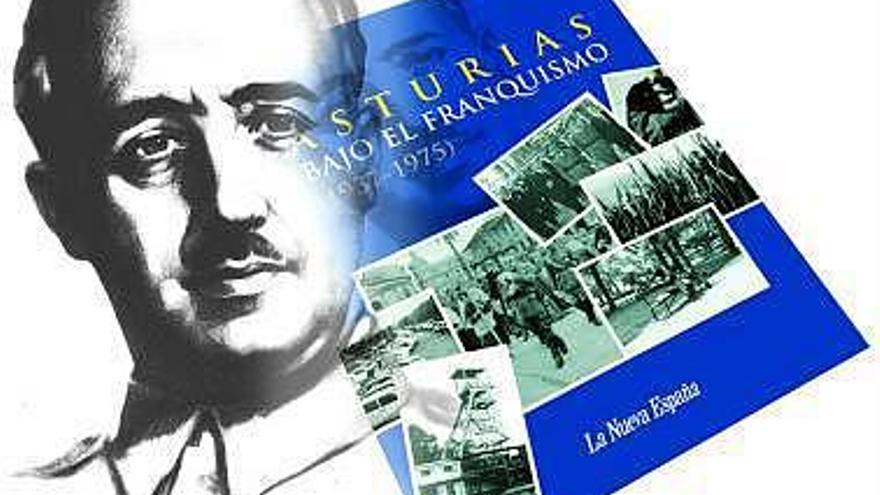

El Peñalba nació en la ola de las vanguardias y la modernidad. Pero durante las dos décadas largas del franquismo que protagonizó, tras las terribles destrucciones que sufrió la ciudad, apenas logró superar las trazas y el aire de un cafetón noble pero prematuramente viejo. Quizá por eso la catedrática Paloma Uría escribió: «Creo que el día en que se cerró el Peñalba comenzó en Uviéu la posmodernidad». En todo caso, el café, incluso hasta su muerte, marcó la pauta de la ciudad. Tras el mito había una realidad.

Entre las tertulias sobresalía -o así al menos ha quedado para el recuerdo- la de carácter operístico, denominada «Los Puritanos». Estaba capitaneada por el doctor Plácido Álvarez-Buylla, como líder social; el abogado y alcalde de la ciudad, Valentín Masip, como figura institucional, y el barítono Vicente Galindo, como asesor musical. Le cuadra perfectamente ese lema, tan carbayón, que prescribe: la misa, en latín; la ópera, en italiano, y el fútbol, de ataque.

El escritor ovetense Marino Gómez-Santos lo describió así: «Peñalba significó algo más que un café, porque era el secreto orgullo de la burguesía ovetense, el salón donde se recibía al forastero. Las amplias dimensiones del local, con decorativas lámparas de cristal, y sus ventanales permitían ver desde la calle el movimiento de los camareros y echadores, con chaqueta negra y la sabanilla ceñida a la cintura, hasta los pies. La puerta giratoria, cuyo fin era evitar las corrientes de aire, actuaba más bien como sistema de selección social. No se rechazaba a nadie, pero nadie osaba entrar sin estar motivado para acceder a aquel recinto, cuando no era un club, ni siquiera un círculo gremial, sino un establecimiento público».

Gerardo Herrero, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Asturias recuerda, aún niño, los últimos tiempos del café «en los que un domingo ideal consistía en ir a misa con los padres, tomar el aperitivo en Peñalba, comprar tebeos en el quiosco de Olegario y caminar por el paseo de los Álamos».

El Peñalba nunca tuvo barra, fue «un café de asiento», como lo describió el periodista Luis Alberto Cepeda, así que exigía y ofrecía tiempo que sólo se podía rellenar con la charla y la contemplación. Contaba con una plantilla de unas cuarenta personas, incluyendo a los botones y a la señora del tocador.

El periodista Graciano García describió magistralmente en estas páginas el cierre del café: «Murió con la dignidad de un gentleman inglés. A las diez menos veinte de la noche del domingo dos camareros jóvenes -José Antonio y Juan Antonio- bajaron la verja de hierro de la entrada. Cinco minutos más tarde se echaron las cortinas. Y Mariina, como cariñosamente se conoce a la mujer del tocador, comenzó a llorar». Al salir «un socarrón entonó este expresivo réquiem: ¿Y ahora, adónde irán a que los vean los que quieren ser concejales?».