La mirada del viajero estándar de este tiempo procesa dos tipos de materiales muy distintos: los que se recolectan en el punto de destino -una enloquecida yuxtaposición de espacios sobrecargados de significado, imágenes anecdóticas, souvenirs y pintoresquismos que se intentan asimilar, sin apenas ser realmente experimentados, en un lapso temporal por lo común muy breve-, y el tipo de materiales que depara la experiencia de los tránsitos: una sucesión de escenarios indistintos e intercambiables repartidos entre estaciones, aeropuertos, vagones, carlingas y cuartos de hotel en los que la homogeneidad de arquitecturas, mobiliarios, servicios y señalécticas configuran una vasta red de no-lugares y tiempos huecos, vaciados de experiencia. El viajero estándar lo es a menudo sólo para recolectar con una avidez enfermiza el primer tipo de materiales, que suplantan la profundidad de la auténtica vivencia con la superficialidad (o la virtualidad) de metros cuadrados de fotografías, minutos de metraje y megas de memoria protésica, mientras que desprecia aprensivamente lo que sucede en los interminables lapsos previos y posteriores: esos limbos que, más que ser vividos, se padecen en un estado de alcohólica seminarcosis, arrellanados en la silla de aeropuerto, la cafetería franquiciada o la plaza de clase turista.

A pesar de que está aquejado del mal del viajero, y a gran escala, a Federico Granell lo que más parece interesarle a efectos de su trabajo artístico es el segundo tipo de materiales. De hecho, tal y como muestra una buena parte de su pintura de los últimos años, ha encontrado en los limbos espaciotemporales del aeropuerto un escenario perfecto para construir su pintura, que -en esas series aeroportuarias- puede verse como una conversión del no-lugar del tránsito en un lugar pintado: el lugar físico de la propia pintura, acotado y significativo al reproducirse en el interior del cuadro, y el lugar mental que se construye al atender y recordar, al dilatar en el tiempo de la evocación y en la lentitud del pintarlo lo que por lo general todo el mundo ignora y borra. Eso equivale a concederle la dignidad de una experiencia, y a hacernos reflexionar, de manera simétrica, sobre la naturaleza a menudo inane de lo que consideramos «una experiencia».

Con su técnica minuciosa y exquisita, Granell revela las arquitecturas, las texturas, los rumores, presencias y ausencias, la soledad sonora de unos escenarios que envuelven a anónimos seres humanos silueteados al contraluz o seccionados, que se mueven, esperan moverse o esperan que otros se muevan y que, mientras tanto, parecen también, de algún modo, provisionalmente no-humanos: puras formas captadas con precisión en un instante de su condición transitoria, antes de volver a desvanecerse en el limbo del tránsito. Del mismo modo, cuando pinta exteriores urbanos, Granell lo hace transfiriéndoles la misma cualidad de zonas neutras de sus aeropuertos, captándolos como un medio en el que las personas no parecen habitar, sino simplemente ocupar en un intervalo, una espera sedentaria o en movimiento, una expectativa inexplicable que, sin embargo, para el pintor constituye en sí misma un hecho digno de toda su atención, en las antípodas de la pintura histórica o hagiográfica.

La insistencia en ese mundo emparenta la obra de Granell con la de los pintores llamados metafísicos, aunque sin el énfasis simbólico o la carga literaria que a menudo gusta de manejar esta tendencia; lo metafísico en Granell reside más bien en la captación quintaesenciada, universal y como casualmente entrevista en los rincones más inesperados, de un misterio: el de la existencia como tránsito. Pero quizá aquí la palabra clave sea «entrevista»: la potencia de esta pintura y su irradiación poética no está puesta al servicio de ninguna tesis o idea previa. Simplemente, algo llamó la atención del pintor, él lo seccionó del continuo del mundo, lo pintó y resultó, finalmente, que al pintarlo el misterio -un misterio muy profundo- estaba ahí junto a todo lo demás. Por evocar una referencia cinematográfica en un pintor que tiene al cine por una de sus referencias principales, algo así como un Blow-up sin crimen.

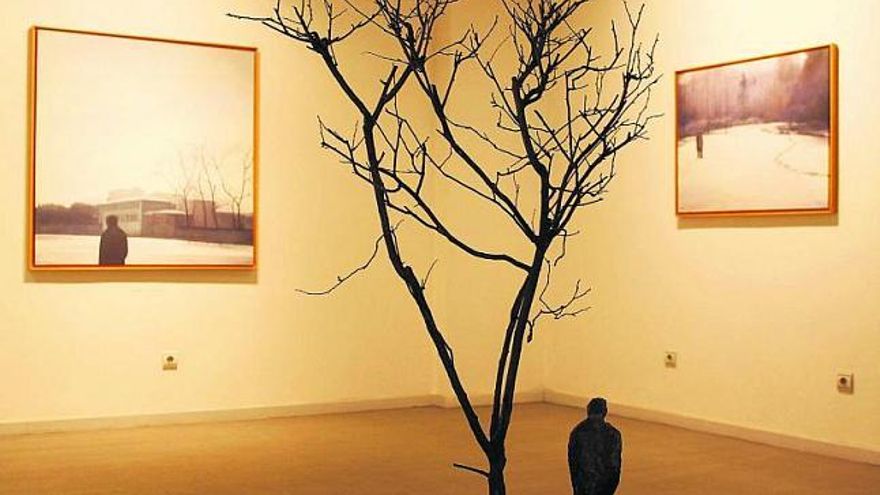

En Viaje de invierno, bajo la evocación del estremecedor y bellísimo ciclo de lieder schubertiano a la que invita este título y con un espíritu, si vale la paradoja, de un romanticismo encalmado, Federico Granell da un paso más en su afán por convertir los no-lugares en lugares y viceversa, ensamblando, a su vez, en un ciclo homogéneo y cerrado, la producción que ha destilado a partir de la experiencia de un viaje en concreto. No es una conexión estrictamente narrativa y rígida, ni el pintor ha tenido una historia ni una sucesión en particular en la cabeza, pero los cuadros de «Viaje de invierno», unificados de entrada por su clima de nieve y suburbio, pueden ser mirados como las fotos fijas -las pinturas fijas: un storyboard no preliminar, sino final- de un difuso relato, válidas en sí mismas y en su relación con todas las demás. Pero, como siempre en Granell, sin forzar rigideces. Más que en una narración al uso, habría que pensar en un poema vagamente narrativo, en las fotos fijas de una pieza de videoarte o en los retazos de un sueño muy nítido -pero esquivo y ambiguo, como todos los sueños- en el que el inconsciente releyese y recombinase la memoria de un viaje.

La mirada recorta y descontextualiza paisajes y figuras -y, en ocasiones, objetos: la incitante escalinata que se interna en un bosque o unas casas que parecen cuestionar su propia capacidad para ofrecer cobijo- y extrae todo el rendimiento plástico y poético a las estrictas condiciones que imponen el escenario y la atmósfera. Granell pinta ese mundo con una paleta apagada de blancos rotos, grises, azules, plomos y pardos cuya contenida armonía sólo acentúa muy de cuando en cuando algún toque cálido, y se aplica con una exquisitez casi oriental al dibujo de las enramadas desnudas, de los escasos elementos de atrezzo o de las figuras que, a distintas escalas, parecen alternativamente expectantes, desorientadas, erráticas o varadas en alguna indecisión. Y, sobre todo, aprovecha magníficamente la blancura de la nieve, del hielo y del cielo invernizo como trasfondo y leitmotiv de todo el ciclo: no es la blancura de la pureza, de la nieve o el cielo preservados en lo alto de la montaña y hollados sólo por animales que siempre saben qué hacen y adónde van, sino de la nieve que pronto se vuelve un fango impuro, sucio, removida y pisoteada por los signos del desasosiego, como la escritura de unos seres embarcados en su propio y desconocido viaje, del que no sabemos ni sabremos nada más.

Si, además, pueden encadenarse en una alegoría de mayor escala la imagen de esa persona que emerge de un interior -un metro o un paso subterráneo- al mundo indefinido, ni del todo urbano ni del todo natural, que despliega el viaje pictórico de Federico Granell, y la imagen de la figura que yace tumbada en la nieve en inquietante quietud, es cuestión que queda al criterio del espectador. Lo que cuenta, en verdad, es la sutil poesía y la extremada precisión técnica con la que Federico Granell pinta cada una de las piezas de este posible retablo invernal.