La primera vez que Carles Lalueza-Fox, uno de los grandes especialistas del mundo en genética neandertal, visitó el yacimiento de El Sidrón, en septiembre de 2004, no vio ninguna cueva. Había llegado a un claro del bosque, próximo a Vallobal (Piloña), acompañado por los arqueólogos de la Universidad de Oviedo y le llamó la atención no encontrar en aquel lugar que parecía el final del trayecto ninguna caverna digna del grupo neandertal que revolucionó la historia de la evolución humana, que permitió reunir la colección de fósiles más importante de la península Ibérica y que puso a Asturias en el mapa de la paleoantropología mundial.

El recorrido hasta El Sidrón en un Jeep conducido por Marco de la Rasilla le permitió admirar los «magníficos parajes de la falda del Sueve» e imaginar al grupo prehistórico recorriendo las montañas para aprovisionarse de comida y tratando de hallar un lugar donde pasar la noche. Mientras intentaba poner imagen a aquellos parientes desaparecidos hace 49.000 años, el Jeep atravesaba caminos cada vez más estrechos. Por fin, una senda plagada de baches les condujo directamente a las mismísimas puertas de aquella inesperada madriguera gigante donde aguardaba el resto del equipo, el lugar donde año tras año exhumaban los restos del grupo neandertal que había encontrado la muerte muy cerca de allí.

Lo primero que vio fue una tumba en el suelo con una cruz oxidada y adornada con flores, pero ni rastro de la cueva. La imagen del enterramiento le impactó, no entendía aquella visión cuando lo esperado era el típico abrigo rocoso donde se refugiaba el grupo neandertal. Con el tiempo llegaría a conocer la historia de Olvido, la joven muerta durante la Guerra Civil cuando visitaba a familiares ocultos en la sima y sepultada en la misma entrada.

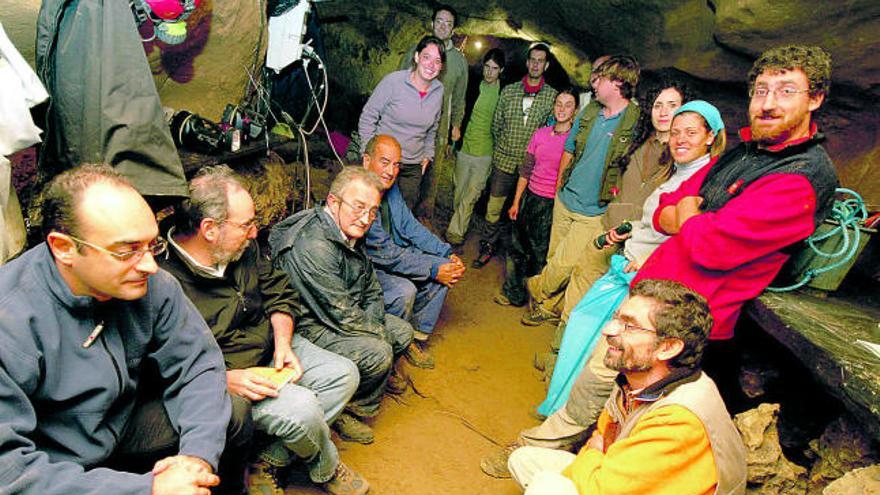

En El Sidrón las cosas son diferentes y Carles Lalueza-Fox lo descubrió pronto. Para llegar al lugar donde se encontraron los fósiles tuvo que introducirse por un agujero «oscuro y lóbrego» en el suelo del tamaño de «un periódico desplegado» y caminar durante diez minutos por una galería estrecha, a menudo anegada por una corriente de agua que hace aun más difícil el acceso en días de lluvia. El tortuoso trayecto desemboca en una pequeña sala al lado de la galería del Osario, el «santuario» en el que se exhumaron más de dos mil fósiles neandertales y donde Javier Fortea, entonces director de la excavación, instalaba su base de operaciones el mes que el grupo se sumergía en aquellas profundidades en busca de materiales.

Aquel lugar, incómodo, reducido y húmedo le sirvió al investigador para valorar más, si cabe, la labor de los arqueólogos, porque, como dice en el libro que acaba de publicar con el título «Palabras en el tiempo. La lucha por el genoma neandertal», sin su esfuerzo no existiría ninguno de los resultados que han hecho de El Sidrón «un yacimiento excepcional». De la cueva, Lalueza-Fox se fue con un importante resfriado y con la sensación de haber compartido experiencias con un grupo de investigadores entregados y entusiastas, que «recordará siempre aquellas campañas de verano porque yacimientos como El Sidrón se encuentran una vez en la vida». Con esa idea abandonó Asturias, tras una visita que iba a ser crucial en su trayectoria profesional, aunque aún no era consciente de lo que el proyecto al que acababa de asomarse iba a suponer en su carrera investigadora.

Carles Lalueza-Fox (Barcelona, 1965), biólogo molecular e investigador del Instituto de Biología Evolutiva, había oído hablar por primera vez de El Sidrón meses antes, cuando el paleobiólogo Antonio Rosas le propuso hacerse cargo del análisis genético de los neandertales asturianos. Se habían conocido en 1990 cuando coincidieron en el Museo de Historia Nacional de Londres estudiando de forma independiente los fósiles neandertales mejor conservados de la península Ibérica: el cráneo de Gibraltar, y aunque no se habían vuelto a ver, el empeño de Rosas en apoyar la ciencia de su país implicó a Lalueza en una aventura científica que de otra manera habría mirado hacia el Instituto Max Planck de Leipzig (Alemania), donde ya se había conseguido secuenciar el primer ADN neandertal.

Con su incorporación al proyecto de El Sidrón, comenzaba para el genetista una carrera «apasionante» en busca de la humanidad de los neandertales asturianos. Suya era desde ese momento la responsabilidad de desvelar sus secretos mejor guardados, tarea para la que estrechó las relaciones con los mejores genetistas del mundo y conectó especialmente con Svante Päabo, una eminencia en el mundo de la genética que haría posible el primer genoma neandertal, «momento irrepetible no sólo de la ciencia, sino también de nuestras propias vidas».

Pero faltaban aún algunos años para celebrar ese hallazgo cuando Lalueza-Fox puso manos a la obra para intentar que los miembros de la familia de El Sidrón dejaran de ser unos desconocidos para convertirse en un grupo con rasgos propios. Ponerles cara e incluso nombre a los neandertales asturianos se convirtió en un empeño personal que le llevó en primer lugar al laboratorio de Antonio Rosas, en el Museo de Ciencias Naturales del CSIC, en Madrid, donde se hizo con los primeros restos óseos, susceptibles de convertirse en material genético.

Es el año que viaja a Villamayor (Piloña) para conocer el yacimiento y al resto del equipo. Allí no sólo le impresionaron lo inhóspito de la cueva y el sufrido trabajo de los arqueólogos; le llamó la atención «un hombre que, como los útiles que desenterraba en los yacimientos, parecía tallado en pedernal». Era Javier Fortea, director de las excavaciones -fallecido en 2009-, catedrático de Prehistoria y uno de los mayores especialistas en el Paleolítico Superior europeo. Aquel personaje singular, «circunspecto y meticuloso», «poco amigo de algarabías mediáticas», que fumaba un cigarrillo tras otro, conseguiría en seguida el cariño y la admiración del científico catalán, que le dedica en el libro emotivas palabras y un sentido pesar por su desaparición. Como muchos otros, sintió que con su muerte «ya nada volvería a ser igual» y que se cerraba una etapa «caracterizada por su carisma y personalidad».

Fortea falleció horas después de planificar con Marco de la Rasilla, actual director de las excavaciones, las líneas que debería seguir la investigación cuando él ya no estuviera. Antes de que eso ocurriera, pudo ver algunos de los logros conseguidos en el laboratorio donde Lalueza-Fox peleaba a diario con nucleótidos, cromosomas, cebadores, genes, secuencias..., pero partió antes de conocer la relación de parentesco del grupo más completo de neandertales ibéricos y el sexo de los distintos individuos. Fue un trabajo publicado al año siguiente de su muerte y supuso un nuevo hito científico que vino a sumarse a otros aparecidos en los seis años anteriores. Conocer las relaciones de parentesco de la familia neandertal asturiana era el primer paso para identificar a nuestros parientes prehistóricos, personalizarlos para devolverlos a la vida e integrarlos en su contexto social y familiar, lo que también podría contribuir en el futuro a esclarecer las causas de su extinción, uno de los mayores enigmas de la evolución humana.

A pesar de los éxitos, quedaban aún muchas preguntas por responder y algunos problemas por solucionar, aunque otros hayan encontrado salida gracias a la contribución de Lalueza, dueño de una idea esencial para evitar la contaminación de los fósiles con ADN moderno que iba a ser decisiva. Esa apuesta suya para introducir en las excavaciones un protocolo anticontaminación se considera ya indispensable en cualquier yacimiento que se precie. Con horas de laboratorio y estrechos contactos científicos con Svante Päabo y otros genetistas, los resultados profundizaban cada vez más en la naturaleza de la especie extinguida.

La contribución de los fósiles de El Sidrón permitió localizar el gen que indicaba que algunos neandertales eran pelirrojos y tenían la tez clara o saber que poseían la capacidad de hablar gracias al gen FOXP2, que Lalueza consiguió secuenciar al mismo tiempo que el equipo de Päabo en el Instituto Max Planck. «En la primavera de 2007 y en apenas unas jornadas de trabajo en el laboratorio, Hannes, Ludovic y yo, bajo la batuta de Svante Päabo, habíamos delimitado uno de los prejuicios más extendidos sobre la naturaleza de los neandertales, el de su presunta inferioridad en capacidades comunicativas». El resultado era una prueba más de nuestra proximidad a la especie extinguida y el científico estaba convencido de que «ellos como nosotros podían comunicarse, y si podían comunicarse debían de tener conciencia de la inmensidad del universo, del paso del tiempo y de la fragilidad de la existencia humana»; por eso, en 2007, a la vuelta de la cueva asturiana, ya de noche, no pudo menos que levantar la vista para mirar el cielo estrellado, «las mismas estrellas, la misma Luna que los neandertales contemplaron cuando estaban vivos».

El descubrimiento del FOXP2 contribuyó a paliar la desazón que supuso comprobar que las muestras asturianas eran superadas en cuanto a conservación de ADN por las del yacimiento croata de Vindija, apenas un pequeño hueso que llevaba decenas de años olvidado en un cajón. Ese fracaso no le desanimó y siguió empeñado en realizar nuevas aportaciones, y acabó encontrándolas. Consiguió averiguar que los neandertales pertenecían al grupo sanguíneo 0, un hallazgo «fascinante», que vuelve a evidenciar su cercanía con nosotros y que el genetista subraya de la siguiente manera en el libro: «Si necesitara una transfusión, estos tipos, al ser de mí mismo grupo sanguíneo, podrían darme su sangre, pero no otros humanos de mi misma especie que fueran A, B o AB». Al grupo sanguíneo siguió el estudio sobre el gusto amargo, publicado en 2009, que permitió demostrar que algunos individuos de la especie tampoco percibían el sabor amargo.

Todo discurría dentro de lo previsto, y llegó el momento de participar en el proyecto del Genoma Neandertal, liderado por Svante Päabo, que acudió junto con el resto del equipo -Antonio Rosas, Javier Fortea, Marco de la Rasilla y Lalueza-Fox- a la presentación en sociedad, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de la entrada de los fósiles de El Sidrón en el proyecto. Fueron meses de tensión y de trabajo intenso, que aumentaba a medida que el genoma oculto durante miles de años se iba desvelando. Para la Navidad de 2008 todo estaba a punto de culminar y los que habían soñado con este hito científico casi no podían creer lo que estaba a punto de conseguirse. «Lo que parecía imposible apenas un par de años antes, se había logrado».

Para entonces, Carles Lalueza-Fox estaba «agotado mentalmente» tras cuatro años de dedicación casi obsesiva a la paleogenética neandertal, y pensó dar un giro a su vida, por lo que se propuso escalar el Aconcagua, la montaña más alta de América, con sus 6.962 metros, proeza que había intentado con anterioridad en un par de ocasiones sin conseguirlo debido al mal tiempo. Aunque ahora también pensaba que era un objetivo fuera de su alcance, el 26 de enero de 2009 coronó la cima junto con su hermano y otros dos compañeros vascos. Fue un éxito que anticipaba otro, porque algunos días después se anunció la consecución del genoma neandertal, «una hazaña fascinante» que iba a cambiar el paradigma de la evolución humana, a provocar una oleada de debates y «a replantearnos el significado del concepto de humanidad».

El genoma era un capítulo cerrado que abría otro nuevo. El objetivo ahora era determinar el sexo y el linaje mitocondrial -herencia materna- de la familia de El Sidrón. Los resultados determinaron que las conclusiones de Antonio Rosas a partir de los restos óseos eran correctas: en el grupo había tres adultos varones y tres mujeres, tres adolescentes de 12 a 15 años, y tres infantiles, entre 2 y 9 años. Muchos de ellos parecían mantener algún grado de parentesco y proceden de una misma población con muy escasa diversidad genética, lo que, dicho de otra forma, eran grupos humanos pequeños. Quizás eso contribuyó al final violento de la familia de El Sidrón, devorada por sus propios congéneres.