El relato de hoy no puede ser la historia de una certeza, porque, a pesar de que he seguido las pistas hasta donde he podido, éstas no me han llevado muy lejos. Aún así, el asunto es tan original y a la vez tan desconocido para la mayoría, que creo que es mi deber dárselo a conocer a ustedes. Sépanlo ya: en los hornos de Mieres, recién adquiridos por Numa Guilhou y que aún pertenecían a la empresa Compagnie Minière et Métallurgique des Asturies, se llegó a hacer uno de los primeros submarinos de este país.

Tuve la primera noticia de este asunto hace más de 30 años. Entonces yo vivía en la casa familiar de la calle 12 de Octubre y en la vivienda de al lado estaba abierta una pequeña oficina donde se llevaban los asuntos que habían quedado pendientes tras la demolición de la emblemática siderurgia. Allí escuché una tarde una conversación sobre el submarino. Los contertulios daban por hecho que el asunto era cierto y que los planos de aquel artefacto habían estado guardados mucho tiempo en las oficinas de la Fábrica, donde los habían visto varios testigos.

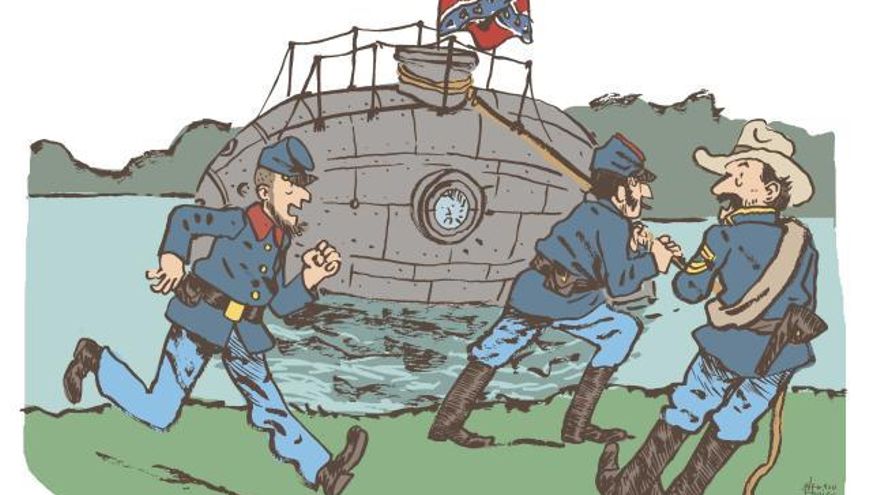

Incluso salió a relucir la posibilidad de que hubiese sido vendido al ejército de la Confederación americana durante la Guerra de Secesión de aquel país y uno de los parroquianos confirmaba esta posibilidad asegurando que había escuchado un relato transmitido por varias generaciones de operarios que contaban como la máquina náutica fracasó en su primer combate porque el enemigo detuvo su marcha al atrapar con un lazo la pequeña torreta que sobresalía del agua sirviendo de entrada a sus tripulantes.

Sea o no verdad, es una escena que estimula la imaginación de cualquiera y por eso la cuento, pero en estas cosas hay que atenerse al rigor y en consecuencia les expongo a continuación los pocos datos que he podido reunir y en los que coincidían todos lo que oyeron esta historia. Lo primero fue determinar la fecha en la que se construyó el artefacto, y para ello tuve que ajustar las diferentes versiones que, con más o menos detalles, la situaban en una visita real a Mieres: la que hizo Isabel II el 30 de julio de 1858.

Lo que las crónicas nos dicen de aquel viaje es que la reina entró en Asturias acompañada de su familia: su hijo, el futuro Alfonso XIII, que entonces era el flamante príncipe de Asturias; las infantas y su marido, el afeminado Francisco de Asís, que también era su primo y del que ella misma contaba públicamente que en la noche de bodas llevaba en su camisón más puntillas que el suyo. Con ellos venía también el famoso padre Antonio María Claret, brillante predicador con fama de milagrero.

Todos fueron recibidos por las autoridades del concejo de Lena y los próceres asturianos que se habían desplazado hasta la Pola, y con ellos hicieron el camino hasta Mieres entre los vítores de los vecinos que les salieron al paso. Ya en la villa, se alojaron en el Palacio de los Marqueses de Camposagrado -que como saben alberga hoy al IES Bernardo de Quirós-, y antes de acostarse pudieron presenciar desde su balcón el desfile de los trabajadores de la fábrica con su director, el Sr. Feityplace al frente que formaban «una larga procesión de hombres tostados, de extraño y oscuro traje, llevando encendidas antorchas y una luz sobre la cabeza».

A la mañana siguiente, los monarcas asistieron a una brillante ceremonia en la capilla de la Virgen del Carmen de La Villa, dirigida por el padre Claret, y luego se dirigieron a las instalaciones de los hornos que habían sido engalanados para la ocasión. No sabemos el tiempo que estuvieron allí ni que fue lo que les enseñaron, ya que la prensa solo recogió detalles insulsos como que alguien le regaló unas «almadreñitas» al príncipe antes de seguir viaje a Oviedo, pero este debió ser el momento en el que se dio a conocer nuestro submarino, al parecer con poco éxito, razón por la cual los periodistas decidieron no comentar nada sobre la fallida exhibición.

Al parecer, todo estaba preparado desde hacía semanas y los obreros habían profundizado una especie de charca a la altura de Sueros, próxima al lugar en el que luego se ubicó el tren de chapa. La industria del hierro local vivía en aquel momento un proceso de refinanciación con el que intentaba dejar atrás un mal momento empresarial y por eso le venía bien aumentar su prestigio con el golpe de efecto que podía suponer el éxito de un submarino salido de sus instalaciones, en un tiempo en el que se estaba intentando lo mismo en otros puntos de España, pero se fracasó al intentar que el artefacto maniobrase delante de los ilustres visitantes.

Aquel tampoco fue, ni mucho menos, el primer intento que se hizo en España. Podemos remontar la historia de estas máquinas en nuestro país hasta 1602, cuando el polifacético Jerónimo de Ayanz, después de realizar ante el rey Felipe III una demostración de su modelo de buzo en el río Pisuerga -lógicamente a su paso por Valladolid-, diseñó un submarino hermético, con sistema de renovación de aire que contaba con unas pinzas capaces de recoger objetos desde el interior. Desde ese momento y hasta llegar a los éxitos definitivos de Narciso Monturiol e Isaac Peral, no faltaron otras experiencias en el mismo sentido; ya saben que si de algo podemos presumir en este país es de ingenio, pero solo les voy a citar uno por su cercanía con la fecha de la supuesta exhibición mierense.

Se trata de un aparato bautizado como Garcibuzo por su propio inventor, Cosme García, que tuvo la osadía de introducirse en él con su hijo en la parte más profunda del puerto de Alicante y, según informó «La Época» en su edición del martes 14 de agosto de 1860: «permaneció sumergido y completamente incomunicado con el exterior por espacio de tres cuartos de hora. Durante este tiempo se movió en todas direcciones, quedando entre dos aguas, haciéndose visible a la superficie varias veces para dar señales de que ninguna novedad ocurría y, según parece, los que presenciaron la prueba quedaron satisfechos de ella».

Marino Fernández Canga, mierense con una seriedad fuera de toda duda, que conoce como pocos la historia de la Fábrica, me ha contado que tuvo en sus manos dos planos del submarino, uno de ellos a tamaño natural, de entre 6 y 7 metros de longitud, en el que se veía una estructura monoplaza, de no más de 1´50 de diámetro. Desgraciadamente, estos impagables documentos que estaban depositados en el taller de calderería de la empresa, el Tallerón grande, fueron destruidos como otros muchos por una orden inexplicable de la jefatura, lo que nos impide seguir la pista de lo que pasó después con el sumergible.

En cuanto a su posible aventura americana, conocemos que los dos bandos enfrentados en aquella contienda civil se movieron en busca de los sumergibles. Sabemos que durante la década de 1850, el diseñador francés Brutus de Villeroi había desarrollado varios submarinos en Filadelfia, orientados al rescate de tesoros de barcos hundidos, y cuando en 1861 se inició la Guerra de Secesión presentó a la Unión el Propeller, que consistía en un cilindro de hierro, en forma de cono en los dos extremos propulsado por medio de un tornillo en la popa con dos alas, una a cada lado, que le daba apariencia de ballena pequeña y podía llevar una tripulación de seis a doce hombres, con la intención de transformarlo en una máquina de guerra. Su propuesta fue aceptada y firmó un contrato con el ejército del norte que al parecer dio buenos frutos a su armada.

En el otro bando, que sería el que habló con los ingenieros mierenses, la situación era diferente. En la Confederación el capitán Francis D. Lee construyó en Charleston, Carolina del Sur, en 1863, un sumergible torpedero de poco más de 15 metros de eslora, conocido como El Cigarro por la forma de su casco, que en la noche del 5 de octubre alcanzó a un buque de la Unión, pero no pudo evitar ser afectado por la misma explosión por lo que quedó inutilizado. Al año siguiente atacó a un cañonero y a una fragata y desde ese momento se botaron varios buques similares, algunos de ellos capturados por las fuerzas de la Unión tras la caída de la ciudad sureña en febrero de 1865.

También consta que uno de los mayores problemas de los confederados fue el bloqueo de sus puertos por los buques enemigos y que, intentando cambiar esta situación, sus mandos decidieron aceptar varias propuestas internacionales para construir sumergibles que pudiesen hundir a sus adversarios. Hasta aquí, la historia. Ahora, falta saber si esas conversaciones llegaron a darse entre los mierenses y los militares esclavistas y, sobre todo, si llegaron a buen término. Ya se habrán dado cuenta de que a partir de lo que conocemos no podemos sacar ninguna conclusión, pero por el mismo motivo, tampoco podemos dar por cerrado este capítulo.