Desde mi atalaya turonesa

Tierra de gigantes

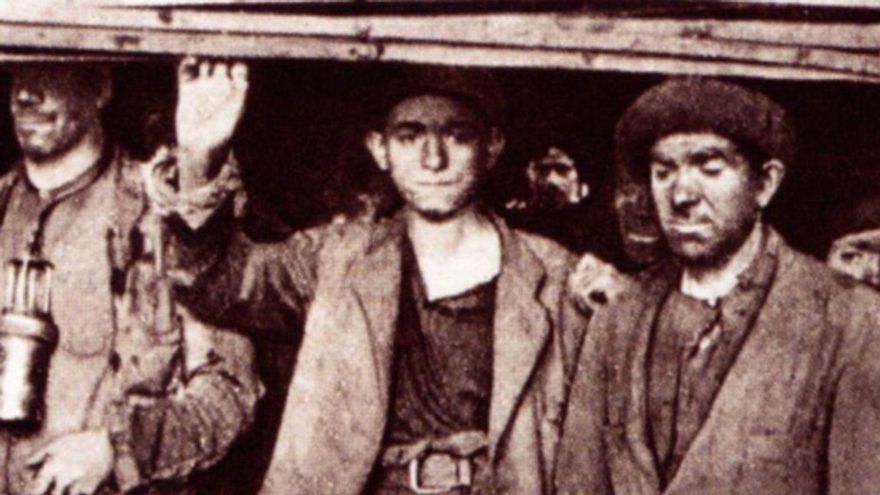

En recuerdo de los mineros que durante la primera mitad del pasado siglo XX se dejaron la salud y muchas veces la vida en las explotaciones asturianas, con un sacrificio heroico

Mineros asturianos, en los años veinte del pasado siglo | LNE / Manuel J. López

Manuel J. López

Coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara, nos parece una ocasión pintiparada para recordar a los mineros asturianos, dignos descendientes de aquellos bravos astures que un día desafiaron a Roma. Los parámetros que conforman la historia de nuestros valles mineros son los mismos para todos ellos: servicio, sacrificio, lealtad y compromiso. Por eso el lector me va a permitir circunscribirla, por una vez, a mi tierra de origen por conocerla con más detalle.

Los mineros del valle de Turón, cual Gigantes de Bronce –como el que encontraron Jasón y sus compañeros camino de La Cólquida– mantuvieron siempre una lucha desigual con un enemigo invisible. El esforzado trabajo del minero hoy lo vamos a focalizar en la primera mitad del siglo veinte, cuando se trabajaba a un ritmo impresionante y, particularmente, en los años cuarenta en que funcionó con una aceleración aún mayor por exigencias de la economía de la nación sumida en una total bancarrota por la guerra.

Fueron estos años, coincidentes con la generación de nuestros abuelos, cuando su sacrificio superó el límite de la heroicidad del ser humano. La explotación inhumana del minero constituyó, entonces, uno de los bastiones en los que se afianzó el régimen político surgido de una de una guerra incivil. El carbón contribuyó a poner de pie a la economía de un país que estaba convertido en una escombrera debido al conflicto bélico. Por eso hoy proclamamos a los cuatro vientos que hablar del minero no es hablar de algo banal.

Imposible olvidar la silueta de aquellos hombres subiendo la madera a los tajos, la de aquellos barrenistas y ayudantes cargando a mano vagones y vagones de escombro, respirando un aire envenenado, con olor a dinamita y a "maleza" de la pega anterior. Siempre estarán en nuestra memoria –ahora nos situamos ya en el valle de Turón– la imagen de aquellos picadores trabajando casi sin descanso en las minas horadadas en la montaña, como La Carlota, por encima de Vegalafonte. Unos para especializarse y otros para ganar un sobresueldo que les permitiera atender mejor a su familia, dentro de los exiguos salarios con que eran retribuidos por sus patronos.

El minero no es un elemento cualquiera de nuestra especie. Este es nuestro bramido para recordar cómo muchos de aquellos trabajadores nevando, lloviendo o con un sol de justicia ascendían a picar hasta el último piso de San Pedro, en las cercanías de Solafuente y Les Campiñes, dentro de la vallina de Enverniego. El trabajador de las minas no es una figura cualquiera. Este es nuestro grito que no cesa para recordar a aquellos peones del "cableario" de San José empujando baldes y más baldes, dando vueltas a un giro continuado, como acémilas en las norias y llenando las tolvas sin descanso. Cántico doloroso que nos trae a la memoria la estampa de aquellos ramperos echando carbón atrás en capas anchas o estrechas y apenas interrumpiendo su tarea para comer sobre la marcha un mísero bocadillo.

Nos parece estar viendo a aquellos otros ramperos que, casi a hurtadillas, cogían el martillo, mientras el picador cabeceaba una mamposta, con la ilusión de que el capataz les hiciera pronto picadores a ellos también. El minero no es un ser humano cualquiera. Esta es nuestra voz desgarrada para recordar aquellos convoyes repletos de carbón hasta los topes, que bajaban por la vía como bólidos, en medio de pitidos de aviso en los pasos a nivel, envueltos en los penachos de vapor de las máquinas. Trenes que parecían actuar siempre en situación de urgencia, camino del parque central de carbones de La Cuadriella. En este lugar, hombres y algunas mujeres, limpiaban o escogían el "oro negro" para enviarlo a las voraces tolvas de "Vía Normal" con el fin de mantener la vida de las fábricas de fuera de nuestra región.

El minero no es una figura cualquiera. Este es nuestro rugido pesaroso. Cántico que nos evoca a aquellos obreros tapados con sacos viejos, basculando a la intemperie vagonetas de escombro y a aquellos otros trabajadores que descendían por los planos con el cuerpo embadurnado de carbón todavía caliente por el sudor que brotaba de su piel de tanto picar, "ramplar" y transportar durante las largas y agotadoras jornadas.

Es también nuestra voz para aquellos tuberistas y camineros y para los picadores que daban coladeros o pozos como verdaderos esclavos, sin olvidar a aquellos entibadores poniendo cuadros en las galerías para evitar el derrumbamiento de la mina. También a aquellos capataces y vigilantes (antiguos ramperos o picadores en su mayor parte) que, asimismo, bregaron lo suyo en su momento.

El minero no es un hombre cualquiera. Esta es nuestra proclama permanente cuyos ecos resuenan en nuestros oídos y sonarán aún durante mucho tiempo en el corazón de todos los que aquí han nacido y están desparramados por el ancho mundo. Es nuestra partitura principal cuyas notas compusieron con su esfuerzo aquellos peones de la Plaza de la Madera, tratados poco menos que como animales de carga, soportando sobre sus espaldas piezas ciclópeas sin importar para nada la dureza de las nevadas y heladas de aquellos tiempos.

El minero no es una figura cualquiera. Este es nuestro rugido para honrar a todos aquellos trabajadores de la postguerra que enfermaron por hambre y a los silicosos, muchos de ellos con bronquitis crónica, a los que perecieron por culpa del polvo negro del carbón o a causa del polvo blanco de las guías. Cántico fúnebre para rememorar a los muertos por explosiones de grisú en San Benino, en Urbiés, en Santo Tomás y en tantas otras minas, a los que fallecieron aplastados por derrabes, destrozados por explosiones fortuitas de barrenos y por otras causas.

Antorcha milagrosa que no se apagará nunca. Y nos sirve para traer a la memoria a aquellos obreros que en el cumplimiento cotidiano de su trabajo perdieron un brazo, una pierna, acabaron en una silla de ruedas o consumieron la salud por las continuas mojaduras a las que estuvieron sometidos. Excelso sacrificio de los mineros de Turón y, en general, el de estos valles de la Montaña Central de Asturias que en aquellos años cuarenta, a costa de quemar su vida en el interior de un lóbrego escenario, consiguieron el milagro de levantar un país, arruinado por una desastrosa guerra.

- Comienzan las demoliciones del nuevo plan de derribos, que afectará a 16 edificios en ruinas de Langreo

- Kiko Rivera regresa al lugar asturiano de su sonado altercado: "Pasé un miedo tremendo, me amenazaron de muerte

- Los institutos notan un creciente interés entre los ingenieros por estudiar FP

- Susto en el Corredor del Nalón: un incendio obliga a cortar la calzada a la altura de Lada

- El SOMA quiere acoger a nómadas digitales y empresas en un emblemático edificio de Mieres: este es el proyecto

- El festival de la sidra de San Pedro reunirá a nueve lagares este sábado en La Felguera

- Las familias del colegio de Sama afectadas por la subida del comedor escolar rechazan que el Ayuntamiento asuma el sobrecoste

- Roban en una joyería de Langreo e intentan atacar al dueño con un cuchillo: esta es la condena que pide la Fiscalía para ellos