Delitos y delincuentes

La escritora indaga y reflexiona sobre el crimen de la calle de Fuencarral de Madrid en 1888 al margen de la sentencia contra Higinia Balaguer

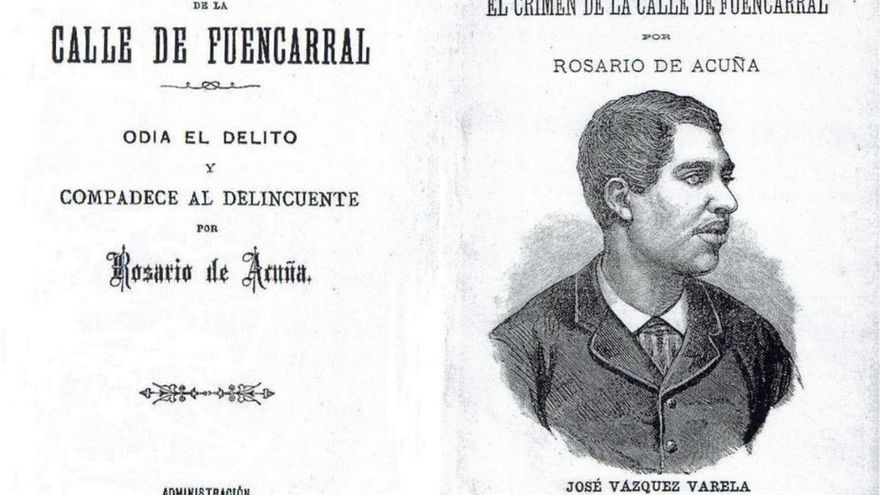

Portada e ilustración de la edición de 1888. / Macrino Fernández Riera

En la madrugada del 2 de julio de 1888, la policía, alertada por vecinos temerosos del humo que salía del edificio, irrumpe en una vivienda de la madrileña calle de Fuencarral. En el interior hallan el cuerpo sin vida de Luciana Borcino. Resultaba evidente que aquella viuda rica, que vivía en la sola compañía de una joven criada y de un "buldog", no había fallecido por el fuego o por el humo del incendio: su cuerpo tenía varias cuchilladas, todas graves de necesidad, y estaba horriblemente mutilado por la acción de las llamas, tras haber sido rociado con petróleo.

En una habitación contigua encontraron a una mujer acompañada por un perro, que ni ladró, ni se movió. Era Higinia Balaguer, una joven que había entrado a servir en aquella casa pocas semanas antes. No había nadie más en la vivienda, tampoco señales que hicieran pensar que se hubiera forzado la puerta de entrada, y nada indicaba que el móvil del crimen fuera el robo. En aquella vivienda del segundo izquierda del número 109 de la calle de Fuencarral, solo había dos mujeres y una de ellas estaba muerta.

Como todo parecía señalar a la criada como autora del atroz crimen, la historia no hubiera tenido más recorrido de no haber sido por la actuación de una parte de la prensa que, alertada por diversas informaciones recogidas por sus reporteros, fijó su atención en José Vázquez Varela, el único hijo de la víctima. Se decía que no era trigo limpio, que frecuentaba los bajos fondos y que el dinero que le asignaba su madre no alcanzaba para mantener su tren de vida. De nada servía que estuviera en la cárcel, pues había testigos que afirmaban haberlo visto en los toros o en algún café, lo cual, de ser cierto, no dejaba en buen lugar a José Millán Astray, director de la Cárcel Modelo (y padre de quien, andando el tiempo, se convertirá en el fundador de la Legión).

El interés suscitado anima a los principales periódicos a ocuparse ampliamente del asunto, jugando un papel activo en las investigaciones. Aquel crimen también llama la atención de Rosario de Acuña, interesada desde tiempo atrás en cuanto tenga que ver con el estudio de la naturaleza humana, por conocer las razones últimas de su comportamiento, por indagar acerca de las alteraciones que pueden conducir a los hombres a la perversión y al delito, por dilucidar el papel que la sociedad desempeña en su comportamiento, por saber hasta qué punto el alejamiento de la naturaleza es responsable de la degeneración moral.

Doctor Esquerdo

Y es ahí donde se encuentra con José María Esquerdo, un afamado médico especializado en el estudio de las enfermedades mentales y en las necesidades de quienes las padecían. El doctor Esquerdo sostenía que, en un entorno favorable y con un tratamiento adecuado, podrían encontrar una mejoría en sus males. Para probar sus teorías, abre un hospital mental en Carabanchel, por entonces a las afueras de la capital. Allí, en un entorno saludable, los enfermos llevan a cabo diversas terapias ocupacionales, bien fuera en los huertos y jardines o en el teatro, donde solían representar algunas obras junto a familiares y enfermeros. Rosario lo visita y queda encantada con lo que ve, según cuenta en un artículo titulado "Un redentor de locos", en el cual, además de alabar la labor de Esquerdo, ya anticipa algunas de las líneas de investigación que seguirá en el futuro. Así, cuando afirma: "El loco es un efecto cuya causa son los cuerdos", está señalando directamente a la sociedad como responsable, directa o indirecta, de la locura, lo cual la lleva a plantearse una pregunta crucial: "¿Qué importa que llevando sus conclusiones al límite, es decir, hasta la puridad más absoluta, nos encontremos con la absolución del criminal…?" Ahí es nada. La señora de Acuña se ha metido de lleno en una disputa de altos vuelos que no ha hecho más que empezar, la que enfrentará a juristas y psiquiatras acerca de la responsabilidad penal de los dementes.

El tema la apasiona porque intuye que en ese ámbito de investigación puede encontrar buena parte de las explicaciones que anda buscando. Tanto le interesan las tesis defendidas por los médicos alienistas que convoca un certamen público bajo el lema "Irresponsabilidad del loco lúcido", al que dota con mil pesetas, una cantidad nada despreciable por entonces. Resta por decir que el jurado, integrado por "eminencias científicas", otorgó el premio a la memoria presentada por José María Escuder, un discípulo del doctor Esquerdo a cuyas órdenes trabaja en el sanatorio de Carabanchel, quien pocos años después adquirirá cierta notoriedad con ocasión de su intervención como perito en el denominado "caso Galeote", un crimen que también suscitó apasionados debates.

El 18 de abril de 1886, Narciso Martínez, primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá, caía herido de muerte a las puertas de la iglesia-catedral de San Isidro tras recibir por la espalda tres disparos efectuados por el cura Cayetano Galeote. Aunque para muchos el asunto estaba claro desde el principio y el tal Galeote era un asesino, hubo un sector de la prensa que, apoyándose en algunos informes médicos, defendía que el cura era un demente. O sea, que lo que se estaba dirimiendo tenía que ver con esa línea divisoria entre la razón y la locura que tanto parecía interesar a nuestra protagonista. De hecho, tal era su interés que un día tras otro acude a la sala donde se celebra el juicio, provista de lápiz y cuartillas, decidida a no perder detalle de todo lo que allí se dice.

Disparos al obispo

No nos debería extrañar, por tanto, que a doña Rosario el crimen de la calle de Fuencarral le resultara atrayente, por más que sus objetivos no fueran los que empujaban a la prensa a la febril actividad que desarrolló por entonces. Ya sabemos que a ella lo que le ocupa es la razón o la sinrazón de la naturaleza humana, la causa última de sus desvaríos. Su motivación es indagar en el pasado de Vázquez Varela para intentar localizar el inicio del mal. Aunque no llegara a ser condenado por parricida, cree que hay suficientes pruebas de su malignidad, y, por tanto, es menester conocer cómo y en qué circunstancias empezó a caminar por la senda de la perversión: "Su cuna fue el mullido barbecho donde empezó a desarrollarse el germen del vicio". Y lo fue por haber sido un niño excesivamente mimado, a tenor de lo que el propio Varela confiesa: "Su madre siempre empezaba por negarle lo que después le concedía". Para nuestra autora, este comportamiento materno constituye un gran error, por cuanto, "no guiándose el plan educativo por un sentido moral inquebrantable, la irresolución y debilidad es la primera consecuencia que recibe el niño, el cual pierde la fe en la superioridad de la madre".

A ella, ciertamente, no le preocupa el mayor o menor interés literario de aquel folletón por entregas, protagonizado por –al decir de algunos– unos personajes muy galdosianos. Lo que a doña Rosario le interesa de Higinia Balaguer es todo lo que atañe a su crianza, a las condiciones en las cuales se forjó la naturaleza de esta mujer, calificada por el abogado de la acusación particular como "criminal inteligentísima y extremadamente peligrosa".

Así que, con los datos disponibles en el sumario, toca recrear el escenario en el que transcurrió la infancia de Higinia en una pequeña aldea del Campo de Borja. Y de su educación, ¿qué sabemos? Poca cosa, lo que ella contó en el juicio: "Usted aprendió bien el Catecismo, ¿verdad?" "Sí, señora, como todos lo aprendemos; pero eso, ¿qué?". Ahí está toda su educación, "en que se aprendan de memoria esos diez mandamientos estriba todo el plan de enseñanza que rige nuestros pueblos rurales". Y a renglón seguido se adentra la librepensadora a intentar demostrar, mandamiento a mandamiento, que la letra resbala sobre los espíritus incultos, sin dejar el menor vestigio, y lo hace porque una cosa es aquello que recitan de carrerilla y otra, muy distinta, lo que ven a su alrededor: apariencia, hipocresía, supervivencia... Así pues, con la letanía en los labios y con el corazón bien hollado por el duro aprendizaje adquirido día tras día, comienza Higinia a caminar sola por la vida.

¿A qué esperar a la sentencia? Para Rosario de Acuña no hace ninguna falta: aunque los encausados fueran culpables de los hechos que se les imputan, no por ello dejarían de ser, además, víctimas de un sistema hipócrita y corrupto, de una sociedad enferma. Sin esperar a que se conociera la decisión del tribunal, hace públicas sus reflexiones en un trabajo del cual y hasta hace poco no conocíamos más que algunas referencias. Durante años las búsquedas que realicé en un sinfín de archivos y bibliotecas resultaron infructuosas. Al final, la fortuna se alió con el esfuerzo y desde 2017 contamos con una nueva edición, gracias a la cual no solo conocemos su análisis de los hechos, sino también la vía de regeneración que ella nos propone.

No contenta con describir el cuadro de la enfermedad, con unir su voz a quienes no tardando habrán de clamar por una regeneración de la sociedad, apunta a la educación como el principal remedio y asigna a las mujeres el papel protagonista en el proceso de cambio: "En vosotras radica la viril rectitud de vuestra descendencia; dadles primero el fluido de una inteligencia rica, vigorosa, firme y segura; dadles después la noción de una virtud sincera, inquebrantable, tranquila y consciente; enseñadles al criminal y explicadles el crimen, y que de sus ojos brote una lágrima de piedad para el delincuente y de sus labios un grito de horror para el delito".

Suscríbete para seguir leyendo

- Rescatan con vida a una joven en Gijón que se precipitó en el Cerro

- La peculiar maniobra de un obrero para "salvar" un semáforo en Gijón que acabó en ovación: "Se va a hacer viral

- Un perro ataca a una niña de dos años en Gijón

- Detenidos una madre y su hijo por provocar un altercado en un merendero de Gijón

- El doctor Carlos González da las claves de una crianza consciente y respetuosa

- Intervienen drogas y dos armas de aire comprimido a unos jóvenes en Gijón

- Las ofertas de empleo con mejores sueldos de Gijón: hasta 6.000 euros al mes sin experiencia previa

- Un gran carril bici y una glorieta, lo que incluye la importante adecuación de Carlos Marx