“Este pueblo silencioso. Las manos en el Museo de Bellas Artes de Asturias” es el nuevo libro de Ricardo Menéndez Salmón. Un ensayo, de próxima aparición, editado por la gran pinacoteca regional y en el que el escritor gijonés proyecta un recorrido personal por las colecciones del museo a través de las reflexiones que le plantean las manos pintadas y esculpidas por una serie de artistas. Juan Correa de Vivar, Luis de Morales, José de Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Ignacio Pinazo, César Montaña, Dionisio Baixeras, José Uría y Uría, José Caballero, Orlando Pelayo, Pablo Picasso y Chechu Álava marcan los hitos en esta exploración de Ricardo Menéndez Salmón por la Historia del Arte.

El volumen, lujosamente diseñado por Manuel Fernández, saldrá a la venta una vez que el museo pueda retomar su actividad y presentarlo adecuadamente. Entre tanto, LA NUEVA ESPAÑA presenta en estas páginas un adelanto editorial, con cuatro de los textos realizados por Menéndez Salmón sobre otras tantas obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Pese a la pandemia, el escritor, el diseñador y el director del museo, Alfonso Palacio, se conjuraron para poder sacar adelante un proyecto que todos los implicados califican de “ilusionante”. “Sacarlo ahora”, sostiene Menéndez Salmón, “es una apuesta en la que nos hemos empeñado Manuel, Alfonso y yo. Hemos intentado avanzar en los plazos lo más deprisa posible para que el libro sirva como una humilde llamada de atención de que la creación y la cultura no se detienen nunca, ni siquiera en estos momentos”. Para el escritor, enclaves culturales como el Bellas Artes son “lugares necesarios para propiciar la reunión de las personas, por más que ahora no nos dejen reunirnos ni siquiera aquí por una decisión, la de cerrar a cal y canto los museos, a la que no le veo ningún sentido”.

San Esteban

A los 17 años, durante mi primera estancia en Londres, me lancé igual que un poseído a recorrer las salas de la National Gallery. Como un sabueso ignorante, mi brújula perseguía la contemplación de una única pero codiciada pieza: El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Por fortuna, la demora en dar con el famosísimo cuadro me permitió descubrir decenas de maravillas, entre ellas el San Esteban diácono del fastuoso Retablo Demidoff, una obra que, como buen veneciano, Carlo Crivelli había pintado otorgándole un acusado sesgo bizantino. El mártir llevaba una palma en una mano, sostenía un libro en la otra y soportaba sobre ambos hombros y sobre la cabeza tres piedras, un extraño ornamento cuyo significado no fui capaz de interpretar. Mi profesor de Historia del Arte me explicó entonces que, en las pinturas de tema martirológico, tan profunda y profusamente pedagógicas, era obligado representar a la víctima junto a los instrumentos u objetos que hubieran provocado su muerte. En este caso, añadió aquel querido y venerado maestro, yo debía tener presente que San Esteban había sido lapidado.

De ese protomártir elegante y algo presuntuoso forjado por Crivelli, instalado en su nimbo dorado como en una hornacina de eterno respeto, nada sobrevive en la representación de Morales, en la que Esteban muestra sus ropas desgarradas, las lágrimas brotan de sus ojos y nos conmueven los dientes que asoman en el cofre de la boca pequeña y asustada, que parece buscar con ahínco una bocanada de aire para respirar. El patetismo descansa aquí en el hombre, en la austeridad de una tragedia carente de adorno o floritura. Nada nos distrae del dolor contenido en esos ojos de liebre suaves e implorantes. Incluso la piedra que soporta la cabeza del primer muerto por defender la fe en Cristo llama la atención por su humildad, como si el artista pidiera disculpas por introducirla en su relato. En la economía de la obra, esa piedra parece de hecho un mensaje llegado desde el futuro de la historia del arte, algo así como un fragmento de collage. Pero es que además están las manos, tan distintas de las manos doctas y mesuradas que diseñó Crivelli, unas manos en este caso de belleza reverencial, que justificarían por sí solas la visita a cualquier galería o museo del mundo. Manos dispuestas en un gesto que puede significar tantas y tan diversas cosas: la petición de mudo socorro, la entrega consentida al suplicio, la discreta sorpresa ante el hecho de que la muerte resulte tan dolorosa, la admiración que supone ofrecer la vida por una idea, el pasmo ante el silencio de esa voz vicaria y celestial que no llega, que no se derrama, que no se escucha. Sí. Las manos de Esteban se alzan, como se alzan el mentón y la mirada, como se alzan las cejas y el cráneo. Las manos de Esteban se alzan y el tiempo se suspende en ellas, con ellas. Las manos de Esteban son ese instante en que los relojes se detienen, ese logro sustantivo que expresa el objetivo de cualquier artista que trabaja con imágenes: no tanto constatar el fluir del tiempo como cifrar su solidificación, el misterio que consiste en cancelar el tiempo mediante el paradójico expediente de su captura. Sí. Las manos del Esteban de Morales nos recuerdan que su dueño no es todavía un santo destinado a las hagiografías, sino, fatal y gloriosamente, un hombre herido, un cuerpo mortal.

Acróbatas

Hablando de Giacometti, el poeta Yves Bonnefoy resumió el genio del escultor suizo en su capacidad para “poner la materia en pie”, algo que estos Acróbatas festivos, que celebran con regocijo el circo de la vida, subrayan a su modo. El bronce impone su formidable presencia, reclama otra forma de sensualidad, el lenguaje de los volúmenes. Es, sin duda, un tacto distinto. Un tacto diáfano. Un tacto duradero. Uno en el que las manos pesan. Y sin embargo, qué audaz ligereza, qué falta de solemnidad, cómo el conjunto se sustrae a cualquier sensación de gravedad ominosa. Como si la materia fuera el auténtico acróbata. Como si la materia fuera el paseante que deambula por el filo de la navaja.

Abajo, las manos del hombre sostienen; arriba, las manos de la mujer saludan. Abajo, las manos del hombre sustentan desde la solidez de su torso y la prolongación de los hombros, apuntalan el vigor vertical de quien satisface las exigencias de lo robusto; arriba, las manos de la mujer se abren en un arco que se estira y se deforma con la expresividad de quien celebra el sol y habita el aire, mostrando el impulso horizontal de un cuerpo plástico y gracioso. Abajo, él vela y observa, calibra; arriba, ella anuncia la exultante arrogancia del paracaidista en pleno vuelo, una coreografía del viento y del ritmo, sustentada en su anclaje a un pilar que se declara inmutable. Ambos juntos, abajo y arriba, hombre y mujer, conforman y constelan la experiencia arbórea: tronco firme, ramaje en expansión.

Pero hay algo más en esta partitura a cuatro manos, un recuerdo atávico que nos devuelve a un clima primordial, de temperatura casi mitológica. Michel Tournier lo ha teorizado con fuerza insólita en El Rey de los Alisos, una de las novelas más rotundas del siglo pasado, al hablar de la experiencia de la foria o del alzamiento. A lo que asistimos aquí es a una versión modificada, menos dramática de la imagen de Cristóbal de Licia, el gigante cananeo, llevando sobre sus hombros al Niño mientras vadea el río. A una reinterpretación de la idea del sostén, de la protección, de la confianza. Manos que elevan al otro y lo ubican en las escalas del aire, manos que interceptan la materia y rompen de forma momentánea su vínculo con la tierra, con el suelo, con lo estable.

Hay que tener mucha fe en alguien para, literalmente, ponerse en sus manos. Hay que haberse dotado de una seguridad ciega para ser un acróbata del afecto y aceptar que alguien nos recogerá si caemos. Es lo que a estos funambulistas convoca, el hilo de una entrega sin tacha, nudo gordiano de una doble carne tejida en ese instante de alborozo en el que las manos de arriba se abren al mundo, como si lanzaran un cuenco de flores, mientras las manos de abajo, al tolerar ese rapto de expresividad, garantizan la posibilidad de la alegría.

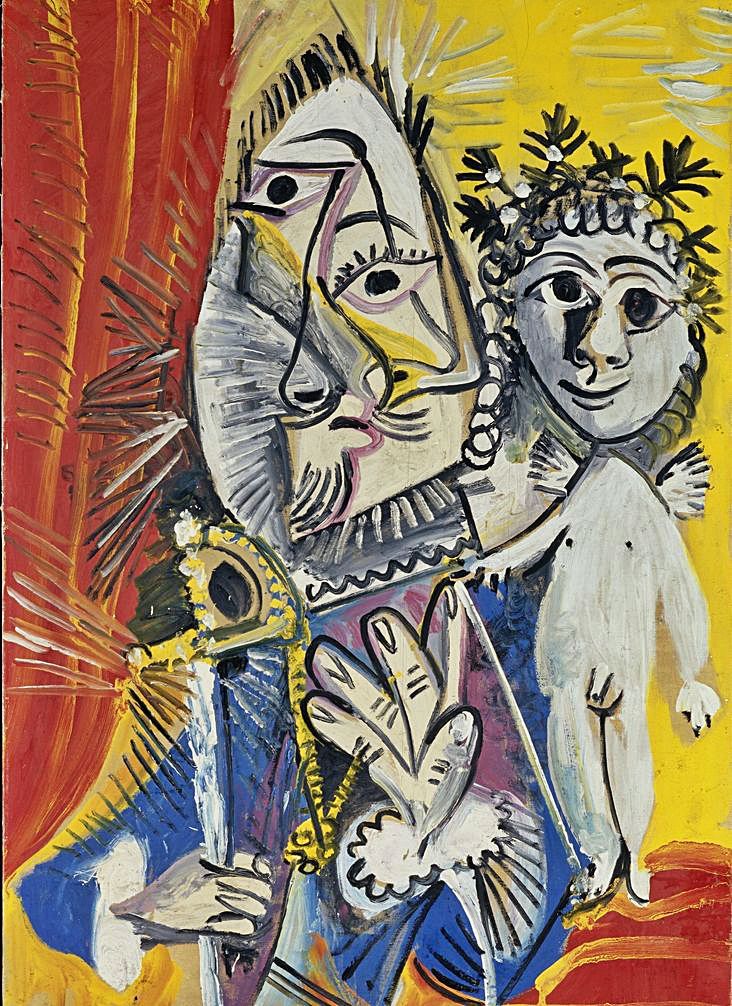

Mosquetero con espada y amorcillo

La mejor estrategia ante ciertos creadores consiste en derribar la pared, tirar la puerta abajo, lanzar los muebles y el ajuar por la ventana. De otro modo uno se condena a decir obviedades, descubrir mediterráneos, cultivar el lenguaje de madera. No en vano, que a los 88 años alguien se saque de la chistera una obra de este rango invita al desparpajo. La vida es un teatro desde la cuna hasta la tumba. Y hay que estar listos para la representación. Todo es atrezo, color, disfraz. Un confuso pasar. Un tropezarse. Una bendita, inmisericorde confusión.

De Alcalá a Almagro, de la Olivera a Tordesillas, del Mesón de la Fruta al Teatro del Príncipe, en los abigarrados corrales de comedias de una España irrepetible por genio y por ambición, los mosqueteros eran el equivalente de lo que nuestros padres fueron en los gallineros de los cines de su preciosa y perdida juventud: silbaban a los actores, jaleaban a gritos, decidían con su buen o mal criterio la fortuna de la obra. Eran valentones, eran destemplados, eran furiosos rompeolas de la gloria o del fracaso. Eran la claque temida y asumida, los festejadores a deshora, la punición y el látigo. Sus manos, como el artista feliz y juguetón las postula aquí, se moverían entre el alegato y el desacato, el coraje encendido y la tentación del espadón, el vino agrio y las faldas a tiro. Aunque los dedos amorcillados del mosquetero azulón me hacen temer una futura apoplejía y los delirios de la gota. Muchas veces esas manos habrán aplaudido para olvidar el hambre, ese destino común. O para darse calor. O para combatir la soledad.

Quedémonos pues con la alegría del amorcillo, que además tiene todos los rasgos en su sitio, como si no hubiera bebido, como si no se hubiera golpeado contra un muro al levantarse. Y fijémonos en su pose confiada, mientras sostiene lo que imagino es una flecha de la pasión, a la vez que parece insinuarle a su compañero que es momento para el ánimo templado: “Nos están retratando, rufián. No te pongas demasiado solemne. Sonríe”. Hasta hoy desconocía que los amorcillos tuvieran uñas de gato y me cuesta creer que esas alas sirvan para remontar el vuelo, pero tampoco sé que pensar de quiénes dicen que esta obra es un doble autorretrato. Yo creo que Picasso pintó siempre lo que le dio la gana, fueran minotauros, bellezas rusas o ciudades arrasadas, y que al hacerlo refrendó una magnífica ocurrencia de Robert Filliou: “El arte es aquello que hace que la vida sea más importante que el arte”. Ahí radican su logro y su abundancia, el tesoro de sus manos de pintor. Las que cargaron de abundancia el carcaj del siglo veinte.

Ah, el genio: qué noble locura.

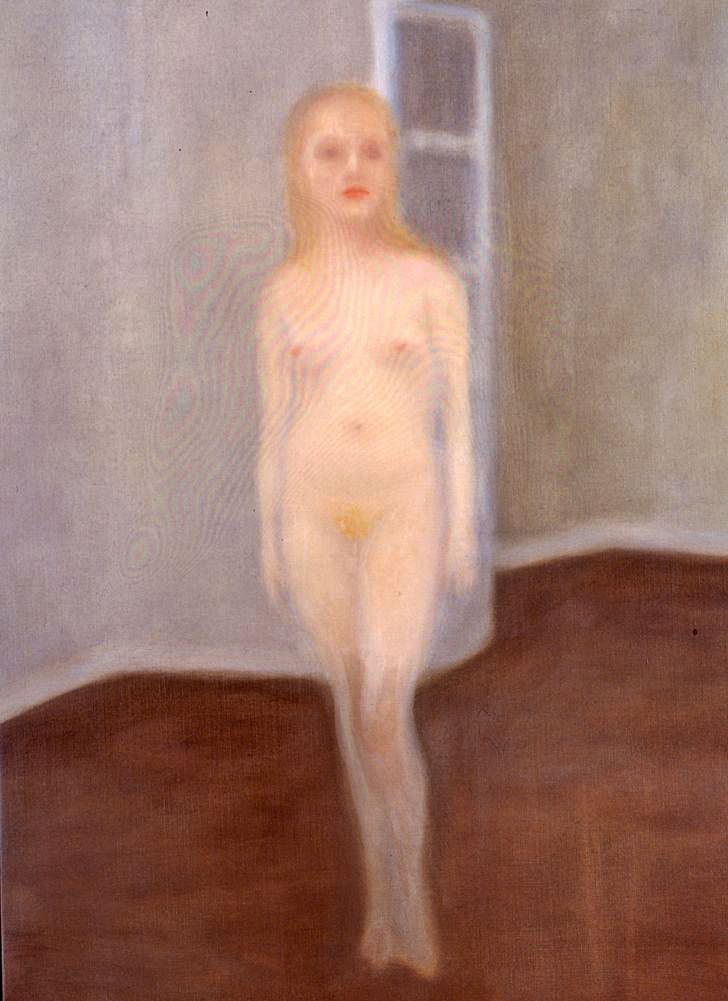

Blonde

En 1891, Georges-Albert Aurier definió bajo el marbete de simbolismo una pintura capaz de satisfacer tres principios: ideísmo, síntesis y subjetividad. De Odilon Redon a James Ensor, pasando por Arnold Böcklin y Ferdinand Hodler, los simbolistas exprimieron el zumo de la vida para destilar de él un conjunto de sublimaciones impactantes. La más célebre de todas ellas la cuajó Edvard Munch en El grito a través de una abracadabrante figura sin cabello y apenas con facciones, casi un feto, casi una momia, poco más que un Golem redivivo, que concentró en torno a su boca abierta un capital simbólico de fecunda interpretación. Ante esa obra cuya música no parece armoniosa, sino estridente, no la música de la alegría, sino la del pavor, no la música de las esferas celestes, sino una cósmica, cierto, pero profundamente oscura, acaso la banda sonora de la angustia del hombre contemporáneo, todavía hoy no sabemos si su protagonista grita para añadir su queja a la del universo o si, por el contrario, abre la boca para absorber, en su mudez asombrada, el aullido espantoso del mundo y de la naturaleza, del espacio inagotable. La pregunta pertinente no es de hecho qué grita El grito de Munch, sino quién grita El grito de Munch, pues podría ser un alarido ajeno, otro, no necesariamente humano, el que domina la escena.

Ese aullido está ausente de Blonde, de su tierna, prosaica dulzura, de su muda aquiescencia. Y sin embargo el aire de familia con las presencias del simbolismo es muy profundo. La mujer tenue parece surgir de esa madriguera poblada por iluminaciones febriles o farmacológicas. Como si acabara de nacer, desnuda y tímida, a un statu quo que no es capaz de precisar todavía con nitidez ni rigor. Como si su naturaleza desenfocada fuera algo más que una decisión estética y señalara un déficit epistemológico, el hecho de que a la realidad sólo se puede acceder mediante velos.

Más allá de ese trance perceptivo, por detrás de esa pantalla de niebla cognitiva, las manos de la figura parecen incapaces de ejercer las disciplinas de la violencia o de la ira. Tampoco de proporcionar consuelo ni goce. Son manos a duras penas vivas, que hacen pensar en las manos de las modelos de pasarela mientras deambulan absortas bajo sus campanas de glamur y de negligencia, con ese caminar impostado que expresa, desde las reglas de su magnetismo abúlico, los límites de un artificio que se quiere y se reclama sugestivo: novias sin cortejo, mujeres sin pretendiente, quimeras intocables. Recién nacida a la sobriedad del espacio que el cuadro delimita, Blonde concita el tacto púber y un poco soso de las nínfulas apocadas y de la Eva de Memling. Las promesas de sus tres heridas –la rojez de la boca, la carne inflamada de los pezones y la pincelada amarilla del sexo, rubia como heno– aparecen desmentidas por la indolencia de las manos, que penden a ambos lados del cuerpo sin estremecimientos, sin furor, leves y casi anfibias.