En septiembre de 2008, al historiador Tony Judt se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como el mal de Lou Gehrig, una enfermedad neurodegenerativa que ataca primero a los brazos y a las piernas, luego a la respiración y finalmente al habla de quienes la sufren. En diciembre, Judt había perdido el uso de sus manos, en marzo de 2009 fue confinado a una silla de ruedas y en mayo necesitaba una máscara con tubos de bombeo de aire para estimular su diafragma y ayudarlo a respirar. Víctima del insomnio, sus noches se volvieron insoportables. En el primero de una serie de ensayos para el «New York Review of Books», que ahora se incluye en sus memorias póstumas, Judt describía la odisea que le suponía dormir en la cama, erguido en el catre en un ángulo de 110 grados, sujeto con toallas dobladas y almohadas a modo de cuña, «con la pierna izquierda vuelta hacia afuera, como en el ballet, para compensar su propensión a caer hacia dentro». Ajustado el respirador Bi-Pap a la nariz, atado miope e inmóvil, el historiador británico se quedaba entonces a solas con sus pensamientos haciendo de nuevo la travesía de la vida que podemos leer en El refugio de la memoria, su conmovedor legado autobiográfico.

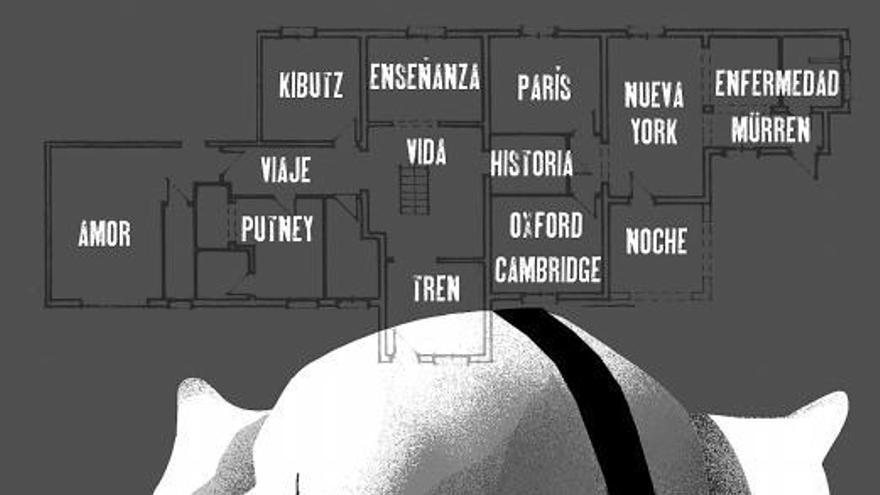

Judt se inspiró para él en un libro que el historiador Jonathan Spence escribió en 1984, El Palacio de la Memoria de Matteo Ricci. En ese libro, Spence considera que la labor de Ricci, un jesuita italiano misionero en China, cuya pièce de résistance fue su tratado de las artes mnemónicas, es de una gran ayuda para la asociación de palabras e imágenes. El palacio de la memoria se llenaría de las cosas que queremos recordar, literalmente habitación por habitación, haciendo posible aferrarse a ellas. En el uso de esa técnica para reforzar el recuerdo, que data del siglo XVI, Judt recreó su mente en un chalé de Suiza donde pasó las vacaciones con su familia cuando era niño. En cada habitación, ejercitaría la memoria noche tras noche. Cada mañana volvía a través de esas mismas estancias y dictaba el resumen de sus pensamientos a un amanuense.

Los recuerdos de Tony Judt de El refugio de la memoria capturan su infancia de la década de los 50 en Putney, en el sudoeste de Londres, donde vivió entre 1952 y 1958; la cocina de la abuela judía como un alivio frente a la dieta inglesa y la comida india que le hizo ser más británico; los años de Cambridge y la lección moral de las bedders (doncellas al servicio de los estudiantes); sus días de devoción y desilusión en un triste kibutz; su viaje agitado de una universidad y un país a otro -y de una mujer a otra- hasta llegar a Nueva York, donde finalmente se instaló como en casa. Siempre Judt, de principio a fin: un hombre incapaz de escribir una sola oración aburrida.

En el capítulo que dedica a la austeridad, escribe que la política es el arte de lo posible, pero recuerda que el arte también tiene su ética. Para el autor, si los políticos fuesen pintores, Franklin D. Roosevelt sería Tiziano; Rubens, Churchill; su respetado Attlee, el Vermeer de la profesión, preciso y sobrio; Clinton, de ser Dalí, tendría motivos para sentirse halagado con la comparación, mientras que Tony Blair podría aspirar a la posición y la codicia de Damien Hirst. Enemigo de todos los «ismos» (el marxismo, el fascismo, el sionismo) se muestra elocuente y lógico, conectado a la tierra como el sensato liberal de izquierdas o socialdemócrata que fue en su transición desde 1968. En el episodio titulado Revolucionarios, reflexiona sobre una «generación revolucionaria», que protestaba contra todo aquello que no le gustaba, pero que se perdió la revolución. La revolución la hacían los que se jugaban el pellejo en los interrogatorios de las cárceles de Varsovia. «Si nos hubiéramos preocupado un poco más por el destino de las ideas que manipulábamos con tanta palabrería, quizá habríamos prestado más atención a las acciones y las opiniones de quienes se habían criado bajo su sombra», escribe a propósito de Europa del Este, ausente del debate revolucionario de una generación empeñada en cambiar un mundo cuando fue el mundo el que se tomó la molestia de cambiar para ella.

Pero quizá los rincones de la memoria mejor reconstruidos de este chalé sólido de Judt sean los que autor reserva a los medios de transporte que tanto contribuyeron a hacerlo feliz en sus desplazamientos: una línea verde de autobuses londinenses que ya no existe; el deseo mimético por el tren que se convirtió al final de su vida en la consecuencia más desalentadora de su enfermedad, al no poder subirse ya a uno, y el Lord Warden, viejo ferry de la Bristish Railways que le permitió tomar el primer contacto con el continente en las travesías de Dover a Boulogne.

El autor de Posguerra murió el 6 de agosto de 2010, a los 62 años, después de padecer una enfermedad que se llevó las herramientas de su oficio, brazos, piernas, lápices y papel, dejándolo como un pulpo hambriento. Cuando murió, el mal de Gehrig estaba a punto de arrancarle también la voz. Entonces, volviendo a un pequeño lugar de Suiza, se acordó nuevamente del tren: «Hay una especie de camino paralelo al ferrocarril de bolsillo de Mürren. A mitad del recorrido, un pequeño café -la única parada del trayecto- sirve el acostumbrado menú suizo para el viajero. Delante, la montaña cae abruptamente sobre la fosa tectónica inferior. Detrás, uno puede trepar hasta los apriscos de verano con las vacas, cabras y pastores. O puede, sencillamente, esperar el tren siguiente: puntual, predecible y preciso al segundo. Nada sucede: es el lugar más feliz del mundo. No podemos elegir donde iniciamos nuestra vida, pero podríamos finalizarla donde quisiéramos. Yo sé dónde estaré yendo en ese tren minúsculo a ningún sitio en particular, por siempre jamás». Judt, en su final poético ante la historia, nos regala uno de los libros de memorias más bellos que se pueden leer. No cometan el error de no hacerlo.