La singular historia de José María Pérez Campoamor, uno de los primeros torreros profesionales de España (y oriundo de El Franco)

Su descendiente, el historiador ovetense Enrique Pérez-Campoamor, ha investigado su intensa vida, ejerciendo en icónicos destinos como la Torre de Hércules

Enrique Pérez-Campoamor en el puerto de Tapia, con el faro Isla de Tapia a su espalda. / T. Cascudo

Unas antiguas cartas pusieron al historiador ovetense, aunque con raíces tapiegas, Enrique Pérez-Campoamor, sobre la pista de un antepasado suyo, que fue uno de los primeros torreros profesionales de España y cuya vida fue tan desconocida como apasionante. José María Pérez Campoamor nació a principios del siglo XIX en A Ponte da Ferreira, un pequeño lugar de Miudes (El Franco) y llegó a trabajar en algunos de los faros más importantes del país como la coruñesa Torre de Hércules. La investigación de Pérez-Campoamor no solo permite descubrir su trayectoria vital y dar a conocer el complejo quehacer de los primeros torreros, sino también reivindicar su figura en un momento en que estos vigías costeros están en plena reconversión.

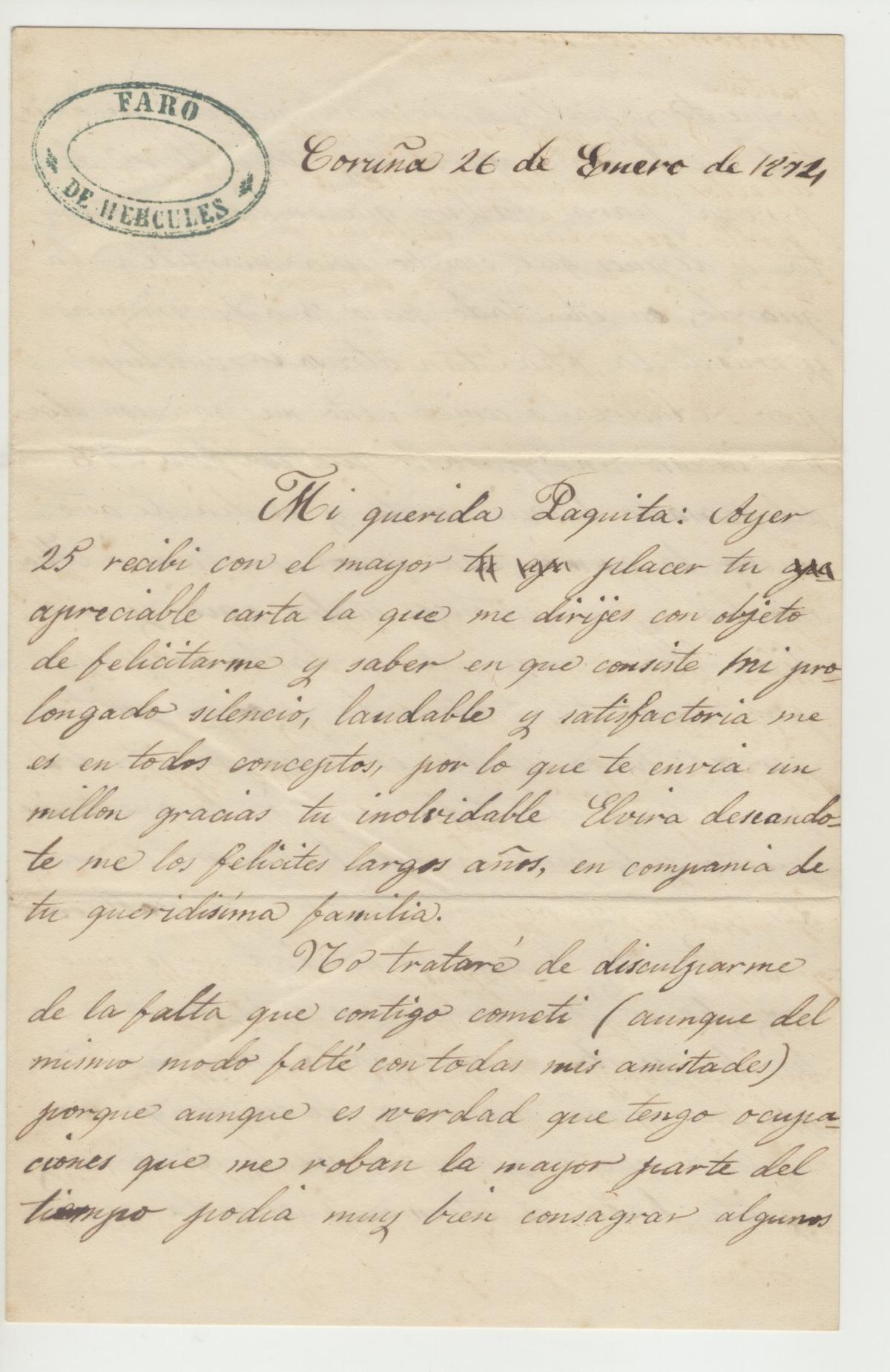

La tapiega Toñi López Álvarez Cascos le comentó al historiador y arqueólogo que tenía en su poder unas cartas de una mujer de su familia, que resultó ser su tatarabuela, Elvira Campoamor Oliveros. Lo curioso de esas cartas, fechadas en el último tercio del siglo XX, es que traían un membrete donde se podía leer “Faro de Hércules”. “Empecé a tirar del hilo y descubro que su padre había sido torrero y que formaba parte de la primera generación de torreros profesionales de España”, cuenta Pérez-Campoamor. Comienza ahí una investigación que le llevó a conocer los entresijos del oficio que desempeñaban los cuidadores de los faros.

Detalle de las cartas de Elvira, con el membrete de la Torre de Hércules. / R. T. C.

Su antepasado pasó del ejército al mar y, con 14 años, ingresó como grumete en un barco mercante. Con el paso de los años llegó a ser capitán, pero una galerna le llevó a replantearse su vida. Cubría el itinerario entre Santander y Ribadeo cuando su barco se vio envuelto en una horrible tormenta a la altura de Llanes, que les obligó a deshacer el camino y buscar refugio en el puerto de la capital cántabra. El barco naufragó, aunque la tripulación logró salvarse. Sin embargo, el protagonista de esta historia no vuelve a pisar un barco. Se establece entonces en Tapia, donde se había casado con una mujer de la familia Oliveros. Fue precisamente su cuñado el que le consiguió, gracias a una recomendación, un puesto como torrero que, por aquel entonces, "era un trabajo novedoso, para toda la vida y con posibilidades de ascenso".

En esa época, en la primera mitad del siglo XIX, España contaba apenas con una veintena de faros en todo el país, una cifra muy baja si se compara con países vecinos como Francia. El gobierno de Isabel II tomó cartas en el asunto y decidió aumentar la dotación de estas torres, antaño elementos clave en la navegación. “En cincuenta años se pasa de veinte o treinta faros a ciento cincuenta. El problema es que no había profesionales y se ve la necesidad de formar gente. Por aquel entonces se formaban en la Torre de Hércules, en Madrid o en el faro vasco de Machichaco”, añade el investigador, al tiempo que confirma que su antepasado se formó en este último destino, famoso además por su dureza. Lo normal era licenciarse en un año, pero el franquino lo hizo en nueve meses y su primer destino fue muy cerca de casa: el faro ribadense de Isla Pancha, en la bocana de la ría del Eo. Fue, además, a sus 37 años, el primer torrero de este faro hoy convertido en hotel. Allí permaneció dos años.

El faro de Isla Pancha, situado en la bocana de la ría del Eo. / T. Cascudo

“Hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo eran durísimas. Trabajaban los 365 días del año, sin vacaciones, algo que solo disfrutaban en el cambio de faro o si se ponían enfermos. En aquella época, la normativa decía que siempre tenía que haber un farero en el faro, entonces, si solo había uno, no podía salir jamás”, cuenta Pérez-Campoamor. La tarea de aquellos primeros torreros comenzaba a las siete de la tarde, dos horas antes del ocaso, cuando empezaban a preparar el encendido de la luz. Entonces los faros funcionaban con aceite de oliva “el bien más preciado del faro” y eran los edificios “tecnológicamente más avanzados del mundo”. No en vano, para su funcionamiento se usaban relojes muy precisos y ópticas muy avanzadas. “El francés Fresnel fue el inventor de las lentes dióptricas, que son las que tienen los faros y supusieron una revolución en su época por ofrecer una señal lumínica muy potente. La lente que tiene hoy el faro de Tapia es la misma que cuando abrió”, apunta el historiador ovetense mientras relata el minucioso quehacer de estos torreros, que se pasaban la noche en vela para mantener encendido el faro. “El alumbrado era cuestión de vida o muerte y el hecho de que un faro se apagase podía ser motivo de expulsión”, añade.

Cuando salía el sol tocaban labores de mantenimiento y limpieza, que se podían prolongar durante dos horas, y, finalmente, había que ocuparse del trabajo administrativo. “El gobierno prefería gente que hubiera estado en el ejército por su disciplina. Era un trabajo bien pagado, pues podían rondar las 1.500 pesetas al año, pero las condiciones de trabajo eran muy duras. De hecho, en España se recomendaba a los torreros que vivieran con sus familias para evitar brotes de locura”, apunta Pérez-Campoamor.

Tras su estancia en Isla Pancha, el franquino fue trasladado al Cabo de San Antonio, en Jávea (Alicante) y, de nuevo, fue el primer torrero. Este destino era importante pues, está relativamente cerca de Ibiza y cuenta con mucho tráfico. Tras tres meses en este faro lo enviaron al de la isla de Tabarca, que fue “su destino más duro”. “Ejerció año y medio en Tabarca y después volvió a Asturias, al faro de San Emeterio, del que también fue el primer torrero. Es el faro más oriental del Principado y también el más aislado”, añade Pérez-Campomar, quien constata también las enormes distancias que recorrían estos profesionales en una época en que la red de carreteras estaba aún en pañales. “Fueron los grandes viajeros terrestres de la época”, apunta.

El encinar de San Emeterio, con el faro, al fondo. / Miki López

Tras siete años en este destino de Ribadedeva, lo enviaron a la otra esquina del país, a punta Carnero, en Algeciras. Sin embargo, el faro estaba en construcción y había diferentes problemas para su puesta en marcha, así que no llegó a ejercer allí y regresó al Norte, concretamente a la Torre de Hércules, considerado el faro en activo más antiguo del mundo y un emblema de la ciudad coruñesa. “Fue su gran destino, donde estuvo más años, entre 1870 y 1880. Hay que tener en cuenta que La Coruña en esa época era una ciudad muy avanzada y de esto da cuenta mi tatarabuela en las cartas que enviaba a su amiga de Tapia. Le contaba que estaba contenta en aquella ciudad en la que podía vestir a la moda o salir a pasear sola, cosas impensables en Tapia. De hecho, le pedía a su amiga que no dejara de estudiar”, añade.

Imagen antigua de Elvira Campoamor Oliveros. / R. T. C.

En las veinte cartas que se conservan, concentradas en un periodo de unos diez años, se da cuenta también de las visitas de tapiegos que iban a la ciudad coruñesa y se alojaban en el propio faro, pese a no estar permitido. “José María tenía entonces sesenta años y llevaba veinte de servicio. Al final de su carrera se les permitía optar por lo que se denominaban faros de descanso, que eran edificios situados en buenas zonas y es cuando lo destinan a Tapia. Fue el farero de Isla de Tapia entre 1881 y 1888 y aquí se jubila”, relata. Tres años después de su jubilación, con 71 años, falleció.

Lo curioso del caso, añade Pérez-Campoamor, es que pese a la intensa vida de José María Pérez Campoamor, en su familia nadie conocía su historia. Así que esta investigación, que podría terminar en libro, cumple el doble objetivo de preservar la historia familiar de los Pérez-Campoamor y reivindicar el papel de estos primeros fareros. “Ahora que los faros están en plena reconversión y que muchos se están medio privatizando conviene no olvidar la vida de esta gente y lo mucho que significaron los faros. Los fareros cumplieron en casi todos sus destinos un papel capital que iba más allá de su profesión. Por sus estudios y conocimiento ejercían también de maestros o médicos y ayudaron a muchas familias que apenas tenían para comer. Su función social fue muy importante y es algo que hay que rescatar del olvido”, cuenta el descendiente de José María Pérez Campoamor.

- Media España en alerta por lo que ha dicho la Guardia Civil sobre lo que está pasando con las tarjetas de crédito

- Alejandra Rubio abandona su casa con Carlo Costanzia

- Bruno, feliz ante la reciente noticia del embarazo, confirma en Reacción en cadena cómo se va a llamar el bebé: 'Como tú

- Los 'Mozos de Arousa' se despiden de Telecinco: Mediaset suspende el programa pese a los buenos datos de audiencia

- Suso Álvarez y las razones de su ruptura con Bea Retamal: 'No sabía que se estaba enamorando ni que tenía sentimientos

- Exigen el despido de la azafata de la Ruleta de la Suerte por esto que pasó en directo en el programa de Antena 3

- Duro adiós en la familia de Terelu Campos y Carmen Borrego: las hermanas comparten el dolor en redes sociales

- Segunda muerte de un joven en Cudillero en una sola tarde: un niño de 10 años en accidente de tractor