La chispa que alumbró la máquina de soñar

Traducida al castellano "La carta de Joan Anderson", obra maestra epistolar de Neal Cassady que abrió a Kerouac el camino a la escritura espontánea de "On the road"

Ilustración de Pablo García.

El cuatro de febrero de 1968, muy de mañana, el cuerpo helado de un varón inconsciente apareció junto a las vías del tren a unos 400 metros de la estación de San Miguel de Allende, en el estado mexicano de Guanajuato. El hombre, en apariencia un gringo de unos 50 años, vestía tan sólo una camiseta y unos vaqueros, y en las pocas horas que le quedaban, los médicos no lograron sacarlo de un coma atribuido a una sobredosis de mezcal y anfetaminas. El frío de una lluviosa noche de invierno a casi 2.000 metros había hecho el resto.

El hombre que nunca despertó se llamaba Neal Cassady, tenía apenas 42 años y había salido del anonimato el 5 de septiembre de 1957 como Dean Moriarty, protagonista de "On the road". Ese día se publicó la novela de Jack Kerouac que sería emblema, como "Aullido" y "El almuerzo desnudo", de la "beat generation". En nada, la novela se extendería como un tsunami sobre miles de jóvenes que, a imitación de Moriarty-Cassady, rebautizado Cody en obras posteriores, salieron a la carretera en busca de una chispa para su propia máquina de soñar. Lo que vino después figura en los libros de Historia, así que no toca glosarlo ahora.

Lo que hoy sí corresponde es seguirle las huellas a Cassady, un delincuente juvenil apasionado por la literatura, el sexo, los coches, los amigos, el jazz, las anfetaminas, la hierba, el alcohol y hablar, hablar, hablar. Un tipo magnético que en septiembre de 1946 desembarcó en Nueva York y encandiló a un grupo de estudiantes de Columbia que soñaban con una libertad bohemia, a la francesa, en un mundo en reconstrucción donde las madres aún guardaban vestidos de los años 20. El grupo, que respetaba a Thoreau, Emerson y Whitman, quería medirse con Baudelaire, Rimbaud, Dostoievski ("El idiota"), Dickens, Melville, Thomas Wolfe, Proust, Céline.

Cassady los encandiló con su inagotable energía, su huida perpetua, su preciosa voz, sus penetrantes ojos azules y los ardides canallas de quien literalmente nació en un arcén y creció en calles y albergues de la Gran Depresión. De la mano de un padre alcohólico que ejercía de barbero ambulante. Noveno hijo de una mujer que había tenido ocho con otro hombre. Un tipo precoz que fue padre a los 19, se casó a los 20 y para los 25 ya había engendrado cinco vástagos y se había casado tres veces, una en bigamia.

Aquel joven era justo lo que necesitaban aquellos intelectuales embrionarios, imantados por el lumpen de Times Square y la calle 42, para salir del útero, aullar y empaparse de la América que no venía en los libros. Sobre todo dos de ellos: Kerouac y Ginsberg. Pero hoy tampoco toca hablar del constructor, archivero, apóstol y hermeneuta del "beat" ni de su tortuosa relación de amor con Cassady. Porque lo que hoy resucita al joven que en 1946 se jactaba de haber robado más de 500 coches es la traducción al castellano de "La carta de Joan Anderson". Una larga carta-relato dirigida a Kerouac el 17 de diciembre de 1950, que ha quedado como la chispa que le alumbró el camino hacia su propio estilo, la "escritura espontánea".

A decir verdad, el primer contacto del grupo de Columbia con su dinamo ya había sido epistolar. Fue el antropólogo Hal Chase, llegado a Nueva York desde el mismo Denver donde creció Cassady, e inquilino del ajetreado piso de la novia de Burroughs, quien les mostró cartas escritas en prisión por su paisano. Su poderosa oralidad les entusiasmó. Y tras su estancia neoyorquina, la correspondencia de Cassady con Kerouac y Ginsberg fue muy intensa hasta 1953, el año que le vio alejarse de la escritura.

Cassady se escribe sobre todo con Kerouac. Esa relación, exenta de sexo, tuvo menos altibajos que el romance con Ginsberg. Al menos hasta que en 1952 fracasa un breve intento de trío estable con Cassady y su esposa, Carolyn Robinson, y se inicia el distanciamiento. En total, la edición de la correspondencia de Cassady, promovida en 2004 por Robinson, recoge 184 cartas, de las que 51 fueron a Kerouac y 41 a Ginsberg. Y entre ellas está la celebrada carta sobre el romance con Joan Anderson, que ambos intentaron publicar y bautizaron como "santo grial".

Neal Cassady era consciente de no ser buen narrador

La carta es larga, muy larga. Sus 16.000 palabras ocupan 50 páginas nada hinchadas en la edición española. Para iniciados en misterios de la imprenta, eso son unos 80.000 caracteres con espacios, frente a los 8.000 de este artículo. Y tiene además una curiosa historia, pues se dio por perdida durante años y, hasta que se encontró en 2014, sólo se conocía de ella un fragmento publicado en 1964. En cuanto a su contenido, hay que ser discreto con la correspondencia ajena: escrita a finales de 1950, cuenta una intensa historia de amor vivida por Cassady cinco años antes, a la que sirve de contrapunto otra relación anterior más sencilla y jocosa. El texto dibuja curiosos personajes secundarios, notables descripciones de lugares y agudas reflexiones que permiten leerla como un relato oral que nunca pretende dejar de ser carta. No es un relato magnífico; es una carta deslumbrante por su control del ritmo narrativo y por su profusa variedad de detalles vitales.

Cassady, alentado a escribir por Ginsberg y Kerouac desde 1947, era consciente de no ser buen narrador y sufrió por ello hasta que aparcó su sueño de adolescencia. El 15 de mayo de 1951, en una larga carta que debería estudiarse en talleres de escritura, explica con lúcida parsimonia sus dificultades con el relato, que, él no lo sabe, tienen dos fuentes: la voluntad de estilo literario y un pueril conocimiento del oficio. Combinadas con anfetaminas, hierba, alcohol y café, estas carencias propician que se le agolpen las palabras y le impiden canalizar ese caudal sobrevenido. De ahí su sufrimiento, expresado en 1948 en otra misiva a Ginsberg: "Me pasé un mes entero escribiendo y ¿qué saqué en limpio? Una basura estúpida, estúpida (sic), espantosa y horrible, que cada día era peor". En cambio, en sus cientos de cartas no siente el peso de la púrpura, brilla su oralidad con plenitud, su voz nunca pierde a su mente y, si se arrepiente o tropieza, se enmienda sin borrarse y genera más tejido narrativo.

Ahora bien, ¿por qué fue precisamente "La carta…" tan importante para Kerouac? Tal vez porque la recibe en diciembre de 1950, cuando ya hace diez meses que ha salido su fracasada primera novela, "La ciudad y el campo", tan copiosa y naturalista como wolfeana. Kerouac busca un nuevo molde para "On the road" y, justo entonces, le llega el soplido de Cassady y, en tres semanas de abril, articula el flujo de conciencia oral, confesional y ajustado al fraseo jazzístico que conocemos. "Los músicos negros imitaban cadencias orales y Kerouac imitaba las cadencias respiratorias de los músicos negros con los metales y las devolvía al habla", dirá Ginsberg años después. Eso no convierte "La carta…" en la gran pieza que Kerouac y Ginsberg pregonaban. Pero sí en la chispa necesaria para que las piezas de la máquina de los sueños de Kerouac empezasen a moverse con la cadencia anfetamínica, cannábica, alcohólica y jazzística que regía su máquina de pensar. Y una vez que empezó ya no paró en una década.

En cuanto a Cassady, alejado de la escritura, mantuvo la intensidad viajera y los apuros económicos hasta la muerte. Fue guardafrenos muchos años. Penó en San Quintín de 1958 a 1960 por venderle porros a un policía. En 1964 conducía el "Further", autobús desde el que Ken Kesey, autor de "Alguien voló sobre el nido del cuco", fue repartiendo LSD por EE UU. Siguió charlando sin tasa, se subió a escenarios con Grateful Dead y Jefferson Airplane, cruzó alabanzas con Bukowski poco antes de morir, fracasó en conciliar familia y pulsiones, y tal vez hasta olvidó el juicio de Ginsberg en 1952 sobre "On the road": "No veo modo de que se publique. Es tan personal, tiene tanta jerga sexual, tantas alusiones a nuestra propia mitología grupal, que no sé si convencerá a algún editor. Es una locura (sólo a veces inspirada). Una locura carente de sentido". El año pasado vendió, solo en inglés, cien mil ejemplares. Y van cinco millones.

. / .

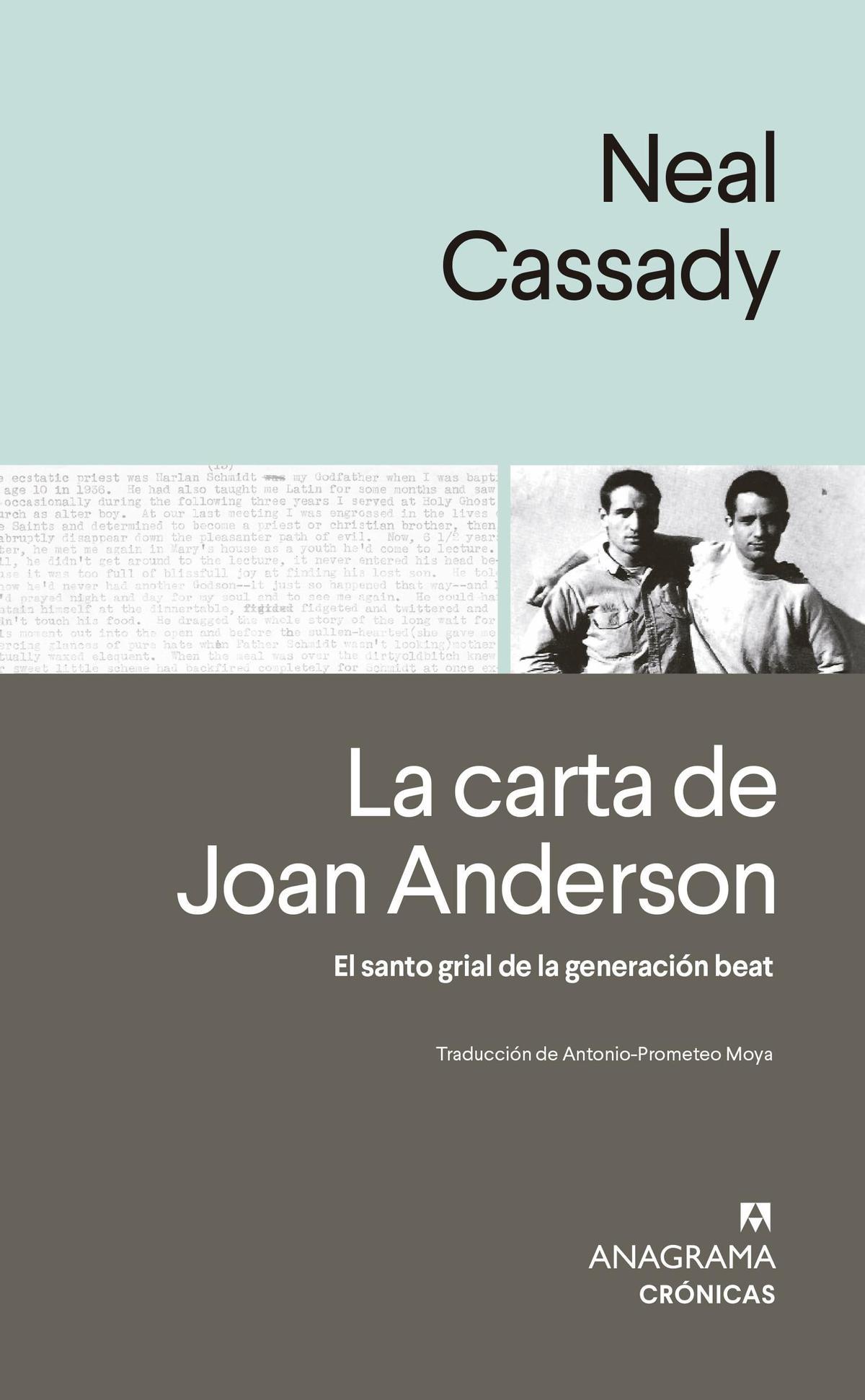

La carta de Joan Anderson

Neal Cassady

Traducción de Antonio-Prometeo Moya

Anagrama, 144 páginas, 18,90 euros

Suscríbete para seguir leyendo

- La emocionante salida del hospital de un guardia civil gijonés que estuvo en coma tras ser atropellado cuando perseguía a unos ladrones

- Boda de revista en Asturias: Ana García Obregón acude este sábado al enlace de un sobrino con una canguesa

- Buenas noticias para Raúl de los Mozos de Arousa: 'Un chupete

- Ana Rosa para TardeAR en directo para expresar su emotivo adiós: 'Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado

- Jessica Bueno hundida tras meses de relación con Luitingo e incluso hablar de hijos: 'Pasará la tempestad

- De arrancar en la Silla Azul ha conseguir el bote de Pasapalabra en la misma tarde: '“Apellido del compositor autor de la banda sonora de la película ‘El hombre que vendió su alma'

- Isa P desvela la verdad de la maternidad de su madre: 'A mí me fue a buscar, no es un capricho, me fue a buscar ella

- Adiós a Ion Aramendi: Telecinco ya tiene presentadora tras el inesperado cambio de Reacción en cadena