de lo nuestro Historias heterodoxas

El abad Diego Francisco de Castro Gallego, hereje y delator

La peripecia vital del abad de Parana, en Lena, que fue condenado por profesar los errores de iluminados y molinistas

El abad Diego Francisco de Castro Gallego, hereje y delator / Ernesto Burgos

La primera noticia acerca de la abadía de Parana, en Lena, es del año 1219, y aunque tuvo poca importancia en la historia de la Iglesia asturiana, este lugar es una fuente de inspiración para nuestra página por la personalidad de alguno de sus rectores. Seguramente ya no existía como tal en el siglo XVII, pero el Cabildo de la catedral de Oviedo siguió nombrando abades para ella porque tener esta consideración daba a los canónigos elegidos el disfrute de los bienes y jurisdicción de su antiguo territorio. Ya les hablé en una ocasión del pleito al que tuvo que hacer frente en 1696 uno de ellos, llamado Juan del Rosal, convertido en un terrateniente, faltón y abusador con sus renteros. Y ahora voy a presentarles a su sucesor porque fue un personaje aún más curioso.

Me he encontrado con su caso leyendo la tesis del lenense Juan José Tuñón, bibliotecario y profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos y Ciencias Religiosas de Oviedo, titulada "Espiritualidad e Inquisición en Asturias en el siglo XVIII. El proceso del obispo José Fernández de Toro".

En su trabajo, el sacerdote hace referencia a Diego Francisco de Castro Gallego porque fue llamado ante los inquisidores como testigo en esta causa y su declaración influyó mucho en la reprobación al obispo. Después he buscado en otras fuentes hasta encontrar el libro "La Inquisición española. Aportaciones para la historia del sentimiento religioso en España", publicado en 1948 por el agustino Miguel de la Pinta Llorente, y ya con suficientes datos les puedo resumir ahora la peripecia vital del abad de Parana que también fue condenado por profesar los errores de iluminados y molinistas.

Cuando supo que lo buscaban, Diego de Castro estaba en Asturias, pero prefirió evitar el escándalo entre los suyos y se presentó ante el tribunal de Valladolid. Desde allí fue trasladado a Madrid y el once de julio de 1708 se inició allí su proceso ante el inquisidor general de España y comisario general de Cruzada, Juan de Camargo.

Antes de continuar, debo explicarles que en estos procesos era muy común escribir indistintamente los términos "molinismo" y "molinosismo". Sin embargo, se trataba de dos ideas distintas: los molinistas seguían la doctrina del jesuita del siglo XVI Luis de Molina que intentó reconciliar la providencia de Dios con el libre albedrío humano; en cambio, los molinosistas preferían las tesis del teólogo Miguel de Molinos, quien defendía que los cristianos no tienen que preocuparse de nada porque Dios se ocupa de todo, por lo que también se los llamaba quietistas. Esto suponía entre otras cosas obedecer ciegamente a los confesores y no preocuparse por realizar cualquier acto sexual, porque el culpable era siempre el demonio.

La Inquisición acusó a Miguel de Molinos de haber pecado manteniendo relaciones indistintamente con mujeres y hombres que lo sodomizaban y porque confesó que se excitaba viendo fornicar a otros; fue condenado a cumplir penitencias religiosas y tras recorrer varias mazmorras acabó muriendo en 1696 en un monasterio de Roma.

Pero varias comunidades cristianas hicieron perdurar sus enseñanzas, sobre todo en Toledo y la provincia de Murcia, donde Diego de Castro contactó con ellos. El abad había pasado antes por Orihuela, ciudad que tuvo que abandonar tras ser acusado de estar en el bando del archiduque Carlos de Austria como candidato a la Corona de España en el marco de la guerra de sucesión española. Y desde allí fue hasta Murcia, donde el Santo Tribunal ya había encarcelado entonces a algunos iluminados y molinosistas especialmente entre los ermitaños del desierto de Nuestra Señora y San Antonio Abad por sus acciones lujuriosas. Después de conocer a Pedro de Infanzón, fundador de aquella comunidad, Diego se convirtió en su capellán.

Interrogado por los inquisidores, el abad de Parana confesó que en ese periodo tuvo sugestiones y sueños lascivos en los que mantenía relaciones sexuales con uno de los jóvenes ermitaños y que también en este desierto supo de una joven con fama de santidad llamada Ana García a la que acabó conociendo en el pueblo de Algezares pidiéndole que fuese su madre espiritual y ella a él que fuese su padre. Dijo que le había profetizado que llegaría a ser obispo y también admitió haber tenido algunos deseos y actos carnales con ella, pero que no los consideraba pecaminosos.

Cuando le preguntaron por José Fernando de Toro, el abad señaló que durante su estancia en Murcia había visto que existían dos escuelas espirituales dirigidas por sendos obispos. Una, que había defendido hasta su fallecimiento el de Badajoz, Alfonso Rozado, fomentaba las virtudes; la otra era la del de Oviedo, quien había llegado a Murcia como inquisidor y una vez en el cargo, en vez de combatir la herejía, se había dedicado a propagarla, tratando con mujeres y diciendo que había que dejarlo todo en manos de Dios.

Diego de Castro lo presentó como director espiritual de Ana García y dijo que los dos mantenían correspondencia sobre asuntos religiosos desde que se habían conocido cuando ella tenía 22 años de edad. También añadió que en alguna de las conversaciones privadas que mantuvo con el obispo, este le dijo que sufría una obsesión sexual con respecto a una tal Agustina Navarro y que estaba convencido de que llegaría a ser Papa.

Al mismo tiempo lo identificó como iniciador y director del grupo de molinosistas murcianos y habló de otras comunidades como las agustinas descalzas de Gijón, a las que había inclinado hacia esta doctrina. Reconoció que los dos tenían mucho trato, como lo probaba el hecho de que el obispo le había encomendado a un sobrino para que fuese su paje y lo iniciase en la jurisprudencia y de paso no negó haber mantenido relaciones con este joven, aunque las había interrumpido porque el rapaz era muy casto y además podía traerle problemas con su tío.

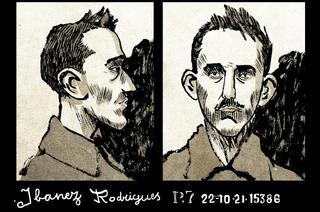

Dos meses y medio más tarde de la última audiencia del proceso, celebrada el 25 de octubre de 1709, donde el abad ratificó su confesión y las acusaciones contra el obispo, la junta de calificadores declaró a Diego de Castro culpable de tres herejías: ser molinista, alumbrado y fanático con un abuso blasfemo de la Sagrada Escritura, ya que hacía a Dios autor de diferentes obscenidades y engaños, y considerando que se trataba de un sujeto de bastante inteligencia para no podérsele atribuir la disculpa de ignorante, lo castigó por sus pecados.

La sentencia se dictó el cinco de febrero de 1710 en un auto público de fe estando el reo vestido de penitente con un sambenito de dos aspas; tras pedirle que abjurase formalmente de sus errores y se reconciliase, se le confiscaron sus bienes y fue privado perpetuamente de oficio y beneficio y desterrado diez años de la villa de Madrid. También se le prohibió acercarse a menos de ocho leguas del contorno de las ciudades de Murcia, Cádiz, Orihuela y Oviedo ,y a cumplir tres años de reclusión en un convento asistiendo a los actos de comunidad, rezando todos los días el oficio parvo de Nuestra Señora, y a ayunar los viernes a pan y agua.

Poco tiempo después, Diego de Castro pidió una nueva audiencia al tribunal para retractarse de sus culpas; el 3 de abril de aquel mismo año presentó un escrito firmado y rubricado confesando sus faltas y arrepintiéndose de ellas y el 6 de abril del año 1710 tuvo lugar en el Convento de Santo Domingo el Real de Madrid otro auto público de fe. Todavía tres años después, el 13 de julio de 1712, cuando estaba cumpliendo condena en un convento de Cuenca, volvió a ser interrogado a instancias del cardenal napolitano Francesco del Giudice, quien había sido nombrado nuevo inquisidor general por Felipe V, y se reafirmó en sus acusaciones sobre el obispo José Fernando de Toro.

Por su parte, este obispo también fue condenado en julio de 1719 por profesar la herejía molinista no sólo teóricamente, sino practicando toda clase de actos sensuales que él no consideraba pecados porque eran consecuencias de la bondad de Dios que había aconsejado amar al prójimo como a uno mismo. El religioso fue suspendido a perpetuidad en sus funciones sacerdotales y a permanecer en prisión hasta su muerte.

Debido a su dignidad, la sentencia fue leída ante el Papa Clemente XI y varios cardenales y prelados y José Fernando de Toro aprovechó el momento para abjurar delante de todos de sus ideas heréticas. Por ello lo restituyeron en su condición de obispo con una pensión de cuatro mil ducados, aunque fue recluido en un convento de Roma, donde falleció arrepentido el 11 de abril de 1733. Según Juan José Tuñón, dejó todos sus bienes a la diócesis de Oviedo y fue enterrado como obispo en la basílica menor de San Martino ai Monti, donde su lauda sepulcral acredita que murió reconciliado con la Iglesia.

Suscríbete para seguir leyendo

- José Antonio Fidalgo, de Ujo a curar a los niños de toda Asturias

- Los Pasionistas, fieles a Mieres: Así se ha cimentado una relación de casi 120 años

- Laviana abre el plazo para participar en la comida en la calle del 11 de mayo

- La quema de combustible procedente de la basura, camino de los tribunales en Mieres

- Langreo recuerda a los "esclavos" de las minas: las colonias penitenciarias, un negro episodio de la dictadura

- Habrá otro "Tekilazo" en las Cuencas: aquí será la actuación

- Xavier Vidal-Folch, periodista y analista político: "Hay una persecución casi golpista contra Pedro Sánchez, aunque las actividades de Begoña Gómez tendrían que haber sido más transparentes

- Alojamientos, guías y hasta taxis ilegales: los empresarios de Redes se hartan y alzan la voz contra los negocios "fuera de norma